| 한문 강의 시간에 배웠던 내용 중 헷갈리는 것들을 간단히 정리해보고자 한다. |

1. 刮目相對

| 刮 | 目 | 相 | 對 | ||

| 훈 | 긁다 | 눈 | 서로 | 빌다 | 대하다 |

| 음 | 괄 | 목 | 상 | 양 | 대 |

刮目相對[괄목상대]는 '눈을 비비고 다시 보며 상대를 대한다'는 겉뜻을 가지며, '이는 다른 사람의 학식이나 업적이 크게 진보한 것'이라는 속뜻을 가진다.

'긁다, 깎다(도려내다)'라는 뜻의 刮[괄]은 [설]이라는 음을 빌려준 舌[설]과 '칼, 베다, 자르다'라는 뜻을 빌려준 刀[도]가 합쳐진 글자로, '칼로 긁다->긁다, (눈을)긁다'라는 뜻이 되었다.

'대하다, 마주하다'라는 뜻의 對[대]는 글자상으로는 丵(풀무성할 착)과 寸(마디 촌)이 합쳐진 형태로 보이지만 실은 촛대나 종기둥과 手(손 수)가 합쳐진 모양에서 유래했다. 따라서 '누군가를 마주하기 위해 불을 밝힌 모습'에서 '누군가를 마주하다->대하다, 마주하다'라는 뜻이 되었다.

2. 浩然之氣

| 浩 | 然 | 之 | 氣 | ||

| 훈 | 넓다 | 그러하다/불타다 | 가다 | 기운 | 보내다 |

| 음 | 호 | 연 | 지 | 기 | 희 |

浩然之氣[호연지기]는 '크고 넓은 성질을 가진 기운'이라는 겉뜻을 가지며, 이는 '도의(道義)에 근거해 굽히지 않고 흔들리지 않는 바르고 큰 마음'이라는 속 뜻을 가진다.

'넓다, 광대하다'라는 뜻의 浩[호]는 '물'을 뜻하는 水(물 수)와 '알리다, 크다'라는 뜻과 [고]라는 음을 빌려준 告(알릴 고)가 합쳐진 글자로, '큰 물->넓다, 광대하다'라는 뜻이 되었다.

'그러하다, 틀림이 없다'라는 뜻의 然[연]은 犬(개 견)과 肉(고기 육), 火(불 화)가 합쳐진 글자로, 원래는 개고기를 불에 굽는 모습에서 '까맣게 타다'라는 뜻으로 쓰였다가, '(개)고기는 불에 구워 먹어야 하는 것이 당연한 것'이라는 뜻에서 '그러하다, 틀림이 없다'라는 뜻이 되었다. 원뜻 '까맣게 타다, 그을리다'는 燃[연]이 가져가게 되었다.

| 然 : 까맣게 타다 | => | 然 : 그러하다, 틀림이 없다 |

| 燃 : 그을리다 |

'기운, 기세, 날씨'를 뜻하는 氣[기]는 본래 '하늘에 감도는 공기의 흐름이나 구름'을 표현한 气[기]에 '쌀'을 뜻하는 米[미]가 합쳐진 글자다.

원래 '구름이 흘러가는 모습->하늘의 기운'을 뜻한 气[기]가 먼저 쓰였는데, 여기에 米[미]가 더해져 '쌀로 밥을 지을 때 나는 수증기가 올라가는 모습'을 표현하게 되면서 '기운, 기세, 날씨'라는 뜻으로 쓰이게 되었다.

| 气 : 기운 | => | 氣 : 기운 |

3. 改過遷善

| 改 | 過 | 遷 | 善 | ||

| 훈 | 고치다 | 지나다 | 재앙 | 옮기다 | 착하다 |

| 음 | 개 | 과 | 화 | 천 | 선 |

改過遷善[개과천선]는 '지난날의 잘못을 고치어 착하게 된다'는 뜻이다.

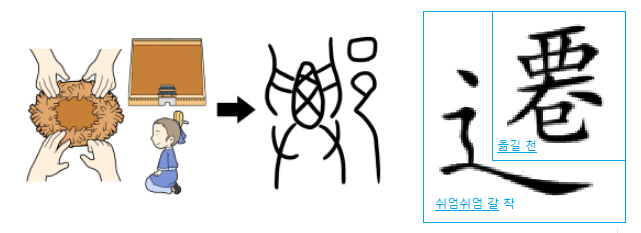

'옮기다, 떠나가다'라는 뜻의 遷[천]은 辶(쉬엄쉬엄 갈 착)과 䙴(옮길 천)이 합쳐진 글자로, 길을 떠나 멀리 옮긴다는 뜻에서 유래했다.

'착하다, 사이좋다'라는 뜻의 善[선]은 羊(양 양)과 눈동자 혹은 口(입 구)가 합쳐진 글자로, 옛날 재판이나 제사에서는 신에게 맹세하기 위해 양 혹은 그와 닮은 신성한 짐승을 사용했는데, 그 신성한 양의 눈망울같다는 뜻에서 착하다라는 뜻이 나왔다. 한편, '신성한 양(羊)처럼 순하고 온순하며 부드럽게 말(口)하는 사람->훌륭하다, 착하다'라는 뜻에서 유래했다고도 한다.

4. 切磋琢磨

| 切 | 磋 | 琢 | 磨 | |||

| 훈 | 끊다 | 온통 | 갈다 | 삭은 뼈 | 다듬다 | 갈다 |

| 음 | 절 | 체 | 차 | 자 | 탁 | 마 |

切磋琢磨[절차탁마]는 '옥돌을 자르고 줄로 쓸고 끌로 쪼고 갈아 빛을 내다'라는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '학문이나 인격을 갈고 닦음'을 말한다.

'갈다(연마하다)'라는 뜻의 磋[차]는 '돌'을 뜻하는 石[석]과 [차]라는 음을 빌려준 差[차]가 합쳐진 글자로, '돌을 갈다'라는 뜻이다.

'다듬다'라는 뜻의 琢[탁]은 '구슬'을 뜻하는 玉[옥]과 '옥(玉)을 끌로 새길 때 나는 소리'를 뜻하면서 [촉]이라는 음을 빌려준 豖[탁]이 합쳐진 글자로, '구슬을 '탁탁'하며 끌로 새기다->다듬다'라는 뜻이 되었다.

'갈다, 닳다, 문지르다'라는 뜻의 磨[마]는 '돌'을 뜻하는 石(돌 석)과 '삼'을 뜻하면서 [마]라는 음을 빌려준 麻(삼 마)가 합쳐진 글자로, 삼베옷의 원료인 삼을 돌 위에서 말리거나, 말렸다가 돌로 두드려 실을 얻는 과정을 묘사했다. 여기서 '돌을 문지르다, 돌을 문질러 갈다'라는 뜻이 나왔다.

5. 汗牛充棟

| 汗 | 牛 | 充 | 棟 | |

| 훈 | 땀 | 소 | 채우다 | 마룻대 |

| 음 | 한 | 우 | 충 | 동 |

汗牛充棟[한우충동]은 '수레에 실어 운반하면 소가 땀을 흘리게 되고, 쌓아올리면 들보에 닿을 정도의 양(量)'이라는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '장서(책)가 많음'을 뜻한다.

6. 目不識丁

| 目 | 不 | 識 | 丁 | ||||

| 훈 | 눈 | 아니다 | 알다 | 적다 | 깃발 | 고무래/장정 | |

| 음 | 목 | 불 | 부 | 식 | 지 | 치 | 정 |

目不識丁[목불식정]은 '고무래를 보고도 그것이 고무래 정(丁)자인 줄 모른다'는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '글자를 전혀 모름 혹은 그런 사람'을 말한다.

'알다, 지식, 깃발, 적다(표시하다)'라는 뜻의 識[식/지/치]는 '말, 알다'라는 뜻의 言(말씀 언)과 [치]라는 음을 빌려준 戠[치]가 합친 글자로, 원래는 창(戈)에 깃발이 달린 모습이였다. 옛부터 긴 창이나 막대기에 깃발을 매달아 부대나 종족을 구별했는데, 이 뜻에서 '알다'라는 뜻이 나타났다.

7. 力拔山氣蓋世

| 力 | 拔 | 山 | 氣 | 蓋 | 世 | ||||

| 훈 | 힘 | 뽑다 | 무성하다 | 뫼(메) | 기운 | 보내다 | 덮다 | 어찌 | 인간/대 |

| 음 | 력(역) | 발 | 패 | 산 | 기 | 희 | 개 | 합 | 세 |

力拔山氣蓋世[역발산기개세]는 '힘은 산을 뽑을 만큼 매우 세고, 기개(氣槪)는 세상을 덮는다'는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '아주 뛰어난 기운(氣運). 또는 놀라운 기상(氣像)'을 말한다.

8. 不狂不及

| 不 | 狂 | 不 | 及 | ||||

| 훈 | 아니다 | 미치다 | 개 달리다 | 아니다 | 미치다 | ||

| 음 | 불 | 부 | 광 | 곽 | 불 | 부 | 급 |

不狂不及[불광불급]은 '미치치 아니하면 일정한 정도나 수준에 이르지 못함'을 뜻한다.

'미치다, 사납다'라는 뜻의 狂[광]은 '개'를 뜻하는 犬(개 견)과 [왕]이라는 발음을 빌려준 王(임금 왕)이 합쳐진 글자로, 처음에는 '광견병에 걸린 개'를 뜻했다가 '미치다'라는 뜻으로 확대되었다.

'미치다(도달하다), 이르다'라는 뜻의 及[급]은 人(사람 인)과 又(또 우) 혹은 手(손 수)가 합쳐진 글자로, 사람의 뒤에 손이 닿음을 뜻하며, '앞지른 사람을 따라 붙는다->미치다'라는 뜻이 되었다.

9. 玉不琢不成器

| 玉 | 不 | 琢 | 不 | 成 | 器 | |||

| 훈 | 구슬 | 아니다 | 다듬다 | 아니다 | 이루다 | 그릇 | ||

| 음 | 옥 | 불 | 부 | 탁 | 불 | 부 | 성 | 기 |

玉不琢不成器[옥불탁불성기]는 '옥도 쪼지 않으면 그릇이 될 수 없다'는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '천성이 뛰어난 사람이라도 학문이나 수양을 쌓지 않으면 훌륭한 인물이 될 수 없음'을 말한다.

'그릇, 접시, 도구'를 뜻하는 器[기]는 犬(개 견)과 口(입 구)가 합친 글자인데, 개고기를 4개의 그릇에 담는 장면이나 개가 시끄럽게 짓다라는 뜻에서 유래했다고도 본다. 예서에서 '그릇'을 뜻하는 噐[기]가 있는 것으로 보아, 아마 원래 이 글자가 그릇을 뜻했으나 오기로 器[기]가 '그릇'으로 바뀌었을 것이라는 이야기도 있다.

10. 棟樑之材

| 棟 | 樑 | 之 | 材 | |

| 훈 | 마룻대 | 들보 | 갈 | 재목 |

| 음 | 동 | 량(양) | 지 | 재 |

棟樑之材[동량지재]는 '마룻대와 들보로 쓸 만한 재목'는 겉뜻을 가지며, 속뜻은 '나라의 중임(重任)을 맡을 만한 큰 인재'를 말한다.

여기서 棟[동]은 나무마룻대(나무로 만든 용마루 밑에 서까래가 걸리게 된 도리)를 말하며, 樑[량]은 (나무)들보(만든 칸과 칸 사이의 두 기둥을 건너질러는 나무)를 말한다. 樑[량]은 원래 梁[량]으로 쓰는데, 여기서 '나무'를 강조한 것이 樑[량]이라는 글자다. 결론적으로 같은 말인데 어디에 중점을 두는지 차이일 뿐이다.

즉, 동량(棟梁)은 마룻대와 들보라는 뜻으로, 지붕을 지탱하는 중요한 부분이라는 뜻으로 확장되어 '기둥이 될 만한 인물'이라는 뜻으로 확대되었다. 따라서 동량지재(棟樑之材)는 기둥이 될 만한 인물(棟樑)이 될 재목(재료로 쓰이는 나무)를 뜻하게 되었다.

'언어 > 한문(일부 중국어, 일본어 포함 가능)' 카테고리의 다른 글

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 3 (0) | 2022.10.03 |

|---|---|

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 3 (0) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 2 (0) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 1 (1) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 1 (0) | 2022.09.07 |