| 한문 강의 시간에 배웠던 내용 중 헷갈리는 것들을 간단히 정리해보고자 한다. |

1. 未(아닐 미)와 不(아닐 불)

未(아닐 미)와 不(아닐 불) 모두 '아니다'라는 뜻이지만, 여기에는 큰 차이가 하나 있다.

| 未 | 不 |

||

| 훈 | 아니다 | 아니다 | |

| 음 | 미 | 불 | 부 [不+ㄷ,ㅈ인 경우 위와 같이 읽음] |

未[미]는 '아니다, 아직~하지 못하다'라는 뜻이며, 不[불/부]는 '아니다, 못하다, 없다'라는 뜻이다. 영어로 치면 未[미]는 yet는, 不[불/부]는 no, not으로 번역된다.

예를 들어 未來[미래]라고 한다면 '아직 오지 않은 때'라는 뜻이 되며, 不來[불래]라고 하면 '영영 오지 않는다'라는 뜻이 되며, 未安[미안]이라고 하면 '상대에게 지금 편안함을 주지 않으나 곧 편하게 해드리겠다'는 어투를 가지고 있으며, 不安[불안]은 '영영 편치 않다'라는 뜻을 가지고 있다.

2. 發展(발전)

| 發 | 展 | |

| 훈 | 피다 | 펴다 |

| 음 | 발 | 전 |

직역하면 '피고 펴다'라는 뜻의 發展[발전]은 '한 상태로부터 더 잘되고 좋아지는 상태로 일이 옮아가는 과정' 혹은 '널리 뻗어 나감'이라는 뜻이다.

'피다, 쏘다, 드러나다, 밝히다'라는 뜻의 發[발]은 癶(등질 발)과 弓(활 궁), 殳(창 수)가 합쳐진 글자로 보기도 하지만 실제 갑골문에서는 癶(등질 발)과 又(또 우), 矢(화살 시)가 합쳐진 글자였다. 즉 원래는 '도망가는 사람에게 화살을 쏘다->발사하다, 쏘다'라는 뜻이었지만, 자형이 바뀌어 '도망가는 사람을 창과 몽둥이를 들고 (발자국 등으로) 쫓다->발사하다, 쏘다'라는 뜻으로 바뀌었고, 이 뜻이 확대되어 '나타나다, 들추다, 밝히다'라는 뜻이 된 것이다.

'펴다, 늘이다'라는 뜻의 展[전]은 원래 '장인이 구운 도기를 늘어놓은 모습->펼치다, 살피다'라는 뜻에서 㠭[전]으로 썼다가

이후 衣(옷 의)와 尸(주검 시)가 더해져 '사람의 옷을 펼치다->펼치다'라는 뜻이 된 것이다.

| 㠭[전] : 펼치다, 살피다 | => | 展[전] : 펴다(펼치다) |

3. 負債(부채)

| 負 | 債 | |

| 훈 | 지다 | 빚 |

| 음 | 부 | 채 |

직역하면 '빚을 짐'이라는 뜻의 負債[부채]는 '남에게 빚을 짐, 남에게 진 빚'을 뜻한다.

負[부]에 대한 자세한 내용은 이 글(https://mspproject2023.tistory.com/719)을 참고하길 바란다.

'빚(부채)'라는 뜻의 債[채]는 人(사람 인)과와 責(꾸짖을 책)이 합쳐진 글자로, 원래는 責[책]이 '빚'을 뜻했는데, 남에게 빚을 지고 있다면 항상 독촉받고 꾸짖음받기 때문에 責[책]은 서서히 '꾸짖다, 나무라다'라는 뜻을 가지게 되었고, 여기에 人(사람 인)이 합쳐진 債[채]가 '빚(부채)'을 뜻하게 되었다.

| 責 : 빚(부채) | => | 責 : 꾸짖다, 나무라다 |

| 債 : 빚(부채) |

4. 浮(뜰 부)와 沒(빠질 몰)

'(물에)뜨다, 떠다니다, 가볍다'라는 뜻의 浮[부]는 水(물 수)에 子(아들 자)와 爪(손톱 조)가 합쳐진 글자로, '물에 빠진 아이를 손톱으로 뜨게 하다'라는 뜻에서 유래했다.

'(물에)빠지다->죽다, 없어지다'라는 뜻의 沒[몰]은 水(물 수)와 殳(몽둥이 수)가 합쳐진 형태로 적지만, <소전>에서는 水(물 수)에 소용돌이와 手(손 수)가 합쳐진 형태로 적혀있다. 이는 '사람이 소용돌이에 빠져 허우적대며 손을 내미는 모습'에서 유래했다.

5. 資(재물 자)

'재물, 자본, 바탕'이라는 뜻의 資[자]는 '입에 침을 튀겨가며 말하는 모습'과 발음 [차]를 다 쓴 次[차]와 '재물'을 뜻하는 貝[패]가 합쳐진 글자로, '누구나 거듭 침을 튀겨가며 말할 정도로 좋은 재물' 혹은 '거듭 갖추어 생활이나 장사를 지탱하는 물건'이라는 뜻에서 유래했다.

6. 程(한도 정)

'한도, 측량'을 뜻하는 程[정]은 禾(벼 화)와 呈(드릴 정)이 합쳐진 글자로, 원래는 고개 숙여(呈) 곡물(禾)의 무게를 재는 것을 뜻했는데, 이 곡물의 무게는 법정 규정에 따라 측정되며 가격이 정해지기 때문에 '헤아리다, 측량'이라는 뜻과 '법칙, 규정'이라는 뜻이 나왔다.

7. 場(마당 장)

'마당, 구획, 장소'라는 뜻의 場[장]은 土(흙 토)와 昜(볕 양)이 합쳐진 글자로, 넓게 흙(土)을 쌓은 땅에 햇볕(昜)이 내리쬐고 있는 모습을 표현했다. 여기서 昜[양]은 '햇볓이 내리쬐는 모습'을 뜻하면서 [양]이라는 발음도 빌려주고 있다.

8. 球(공 구)

'공, 옥, 둥글다'라는 뜻의 球[구]는 '구슬'이라는 뜻을 가진 玉(구슬 옥)과 [구]라는 음을 빌려준 求(구할 구)가 합쳐진 글자다. 원래 球[구]는 '둥글게 깎아 놓은 옥'을 뜻하는 글자였는데, 그 뜻이 확대되어 '둥글다, 둥근 것(공)'이라는 뜻이 되었다.

9. 條件(조건)

| 條 | 件 | |

| 훈 | 가지 | 물건 |

| 음 | 조 | 건 |

物件[조건]은 '어떤 사물이 성립되거나 발생하는 데 갖추어야 하는 요소'라는 기본적인 뜻을 가지며, 여기서 확대되어 '어떤 일을 자기 뜻에 맞도록 하기 위하여 내어 놓는 요구나 견해' 혹은'법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을, 앞으로 일어날 불확실한 사실의 성사 여부에 매이게 하는 일'로 쓰이기도 한다.

'나뭇가지, 맥락, 조목'이라는 뜻의 物[조]는 '나무'라는 뜻의 木[목]과 [조]라는 음을 나타내는 攸[유]가 합쳐진 글자다. 여기서 攸[유]는 회초리로 사람을 때리는 모습을 그린 것으로 나뭇가지(木)로 만든 회초리(攸)로 사람을 때리는 모습에서 유래했다. 여기서 '나뭇가지'에 뜻이 집중되어 '법을 중심으로 파생된 조목(항목, 조항)'이라는 뜻이 되었다.

'물건, 사건, 나누다'라는 뜻의 件[건]은 人(사람 인)과 牛(소 우)가 합쳐진 글자로, '소는 사람의 것(물건)' 혹은 '사람이 소를 토막 내어 나누는 것(나누다)', '사람이 소를 끌다->나란히 계속되다->일을 구별하다(나누다)'는 식으로 뜻이 바뀌었다고 해석된다.

10. 括(묶을 괄)

'묶다, 담다, 찾다'라는 뜻의 括[괄]은 手(손 수)와 舌(혀 설)이 합쳐진 글자다. 원래 手(손 수)와 𠯑(입 막을 괄)이 합쳐진 𢬸[괄]로 썼다. 이는 손(手)으로 입을 막고(𠯑) 졸라 매는 장면에서 유래했다.

11. 調達(조달)

| 調 |

達 | ||

| 훈 | 고르다 | 아침 | 통달하다 |

| 음 | 조 | 주 | 달 |

調達[조달]은 '자금이나 물자 등을 대어 줌' 혹은 '조화되어 통함'이라는 말이다.

'고르다, 조절하다'라는 뜻의 調[조]는 言(말씀 언)과 周(두루 주)가 결합한 글자로, 말이 꼭 두루두루 오밀조밀하고 세밀하게 짜여 있는 밭같다는 뜻에서 유래했다. 그래서 '(말이)친밀하다,조화롭다->고르다, 조절하다'로 뜻이 바뀌게 되었다.

'통달하다, 통하다, 막힘이 없다'라는 뜻의 達[달]은 辶(쉬엄쉬엄 갈 착)과 [달]이라는 음을 나타내는 羍(어린 양 달)이 합쳐진 글자다. 원래는 辶(쉬엄쉬엄 갈 착)과 大(큰 대)가 합쳐진 글자로 '사람이 장애없이 길을 수월하게 가다'라는 뜻이었는데, 여기에 羊(양 양)이 덧붙여지면서 '양을 몰고 다닐 정도로 막힘이 없다'라는 뜻으로 바뀌게 되었다.

12. 豊饒(풍요)

| 豊 | 饒 | ||

| 훈 | 풍년/부들 | 예도/굽 높은 그릇 | 넉넉하다 |

| 음 | 풍 | 례(예) | 요 |

'흠뻑 많아서 넉넉함'이라는 뜻을 가진 이 한자어는 사실 豐饒[풍요]라고 쓰는 것이 맞으나, 글자가 복잡해 통상 豊饒[풍요]라고 쓰는 것도 허락한다.

'풍년, 넉넉하다'라는 뜻의 豊[풍/례]은 豆(콩 두)와 曲(굽을 곡)이 합쳐진 글자로 적지만 사실은, 禾(벼 화)와 그 벼를 담은 그릇 모양 그리고 '제기'를 표현한 豆(콩 두)가 합쳐진 글자다. 본래 신에게 제물을 바치는 모습을 그린 것으로 처음에는 '예도'라는 뜻으로 쓰였지만, 이 단어가 '곡식이 풍성하게 담겨 있는 모습->풍년, 풍성하다'라는 뜻이 쓰이게 되었다.

| 豊[풍/례] : 예도 | => | 豊[풍/례] : 풍년, 풍성하다(넉넉하다) |

| 禮[례(예)] : 예도 |

'넉넉하다, 너그럽다'라는 뜻의 饒[요]는 '먹다, 음식'을 뜻하는 食[식]과 [요]라는 음을 나타내는 堯[요]가 합쳐진 글자로, '배부르게 많이 먹을 수 있다->넉넉하다'라는 뜻이 되었다.

13. 排除(배제)

| 排 | 除 | ||

| 훈 | 밀치다/풀무 | 덜다 | 음력 4월 |

| 음 | 배 | 제 | 여 |

직역하면 '밀쳐서 덜어낸다'는 뜻의 排除[배제]는 '(어떤 대상을) 어느 범위나 영역에서 제외함' 혹은 '물리쳐서 치워 냄'이라는 뜻이다.

'밀치다, 배척하다'라는 뜻의 排[배]는 '손'을 뜻하는 手(손 수)와 [배]라는 음과 '열다'라는 뜻을 표현한 非(아닐 비)가 합쳐진 글자다. 이에 따라 원래는 '손을 밀어 열다'라고 쓰였지만 시간이 지나며 '밀치다'라고 뜻이 변화했다.

'덜다, 제외하다, 없애다'라는 뜻의 除[제]는 阝(언덕 부)와 余(나 여)가 합쳐진 글자다. 余[여]는 원래 나무 위에 지어진 집을 표현한 글자로, 여기에 '언덕'을 뜻하는 阝[부]가 붙어 나무집(余)으로 올라가는(阝) 돌계단(除)을 뜻했다. 그런데 이 높은 돌계단을 올라가다 보면 올라가야 하는 계단의 수가 줄어드는데, 여기에 착안해 '돌계단->덜다(제외하다)'라는 뜻이 되었다.

14. 槪念(개념)

| 槪 | 念 | |

| 훈 | 대개 | 생각 |

| 음 | 개 | 념(염) |

槪念[개념]은 '여러 관념 속에서 공통된 요소를 추상하여 종합한 하나의 관념'이라는 기본적인 뜻을 가지고 있으며, 여기에서 '판단의 결과로 얻어지며 판단을 성립시키는 것'이라는 철학적 용어로도 쓰인다.

'대개, 대강'이라는 뜻의 槪[개]는 '나무'라는 뜻을 나타내는 木(나무 목)과 [기]라는 음악을 뜻하는 旣(이미 기)가 합쳐진 글자인데,

사실 원래 이 단어는 말이나 되에 곡식을 담고 그 위를 평평하게 밀어 고르게 하는 데 쓰는 방망이 모양의 평미레(밀대방망이) 중 나무 평미레를 뜻했는데, 이 '나무 평미레'의 특징에서 '평평하게 밀어서 고르는 것->대개, 대강'이라는 뜻이 되었다.

'생각, 생각하다, 외우다'라는 뜻의 念[념]은 '입안에 머금고 있음'을 뜻했으면서도 [금]이라는 음을 빌려준 今(이제 금)과 '마음, 심장'이라는 뜻을 가진 心(마음 심)이 합쳐진 글자로, '언제나 그 일을 마음 속에 생각하여 잊지 않고 포함하다->포함되다'라는 뜻이 되었다.

15. 繁榮(번영)

| 繁 | 榮 | |||

| 훈 | 번성하다 | 뱃대끈 | 희다 | 영화/꽃 |

| 음 | 번 | 반 | 파 | 영 |

繁榮[번영]은 '번성하고 영화롭게 됨'이라는 뜻이다.

'많다, 번거롭다, 복잡하다'는 뜻의 繁[번]은 원래 금문에서 '비녀를 꽂고 있는 여자'를 뜻하는 每(매양 매)와 '큰 실타래'를 뜻하는 糸(실 사)가 합쳐져 '큰 실타래를 안고 있는 비녀를 꽂은(결혼한) 여자'를 뜻하는 글자였는데, '실타래가 매우 많고 무성하다'라는 뜻에서 '무성하다, 많다'라는 뜻이 되었다.

'영예, 영광'이라는 뜻의 榮[영]은 '등불'을 뜻하면서 [형]이라는 음을 빌려준 熒[형]과 '나무'를 뜻하는 木[목]이 합쳐진 글자 혹은 冖(덮을 멱)과 火(불 화)가 합쳐진 자형에 木(나무 목)이 붙은 글자인데, 금문에서는 2개의 횃불만 그려져 있는 글자였다. 즉, '2개의 횃불로 밝아졌다->사람이 밝아 보이게 돕는 것->영예, 명예'로 뜻이 바뀌었다.

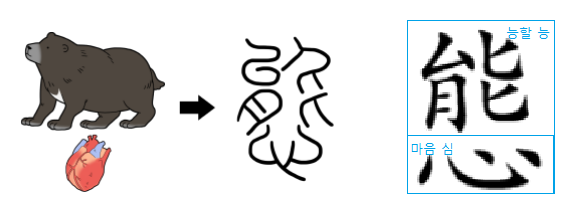

16. 態(모습 태)

'모습, 형태, 상태'를 뜻하는 態[태]는 '곰, 곰의 위풍당당한 모습, 능히 할 수 있는 모습'을 표현한 能[능]과 '생각, 마음'을 뜻하는 心[심]이 합쳐진 글자로, '곰의 위풍당당한 모습->늠름한 자태->모양' 혹은 '능히 일을 할 수 있는 자신에 찬 생각이 얼굴에 나타남->모양'이라는 뜻이 되었다.

17. 界(지경 계)와 系(맬 계)

'지경, 경계, 한계'라는 뜻의 界[계]는 '밭'이라는 뜻을 나타내는 田(밭 전)과 '갑옷을 조여 입어 끼이다'라는 뜻과 [개]라는 음을 빌려준 介[개]가 합쳐진 글자로, '밭과 밭 사이의 경계선에 끼다->밭과 밭 사이의 경계->땅의 경계(지경)'라는 뜻이 되었다.

'매다, 잇다, 묶다'라는 뜻의 系[계]는 糸(실 사) 위에 爪(손톱 조)가 그려져 있는 글자다. 즉, 系[계]는 실타래를 묶은 모습에서 유래했다.

'언어 > 한문(일부 중국어, 일본어 포함 가능)' 카테고리의 다른 글

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 3 (0) | 2022.10.02 |

|---|---|

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 2 (0) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 1 (1) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 1 (0) | 2022.09.07 |

| 한문 정리 - 한자,한자어,한문의 차이 그리고 상형과 한자의 형성 (0) | 2022.09.07 |