| "슈트룸 운트 드란트! 거침 없이 날뛰어라!" 현재 내가 하고 있는 게임 역전재판 3에 나오는 아이가라는 |

1. 슈투름 운트 드랑(Sturm und Drang)

언어적 감각이 있다면 이 문구는 게르만계 언어이며 명사의 맨 앞부분을 대문자로 썼으니 독일어라는 것을 알아챘을 것이다. 영어를 조금만 해봤다면 문구의 'sturm und'가 영어 'storm and'와 같은 뜻일 거라는 느낌을 가졌을 것이다. 서론은 여기까지 하고 본론으로 들어가자!

Sturm und Drang[슈투름 운트 드랑]. 이 말은 폭풍(storm)을 뜻하는 Sturm[슈투름]과 그리고(and)를 뜻하는 접속사 und[운트], 그리고 '압박, 충동, 열망'을 뜻하는 Drang[드랑]이 합쳐진 말로, 직역하면 '폭풍과 충동'이다. 이 단어가 일본으로 건너가면서 疾風怒濤[しっぷうどとう/싯푸-도토-], 즉 질풍노도라고 번역되었다. 일본어 사전 내용을 보자.

| 疾風怒濤[しっぷうどとう/싯푸-도토-] 거센 바람과 거친 파도. 혹은 시대가 격렬하게 변화하는 것에 대한 형용어. (참고 : 怒濤[どとう/도토-] : 미친 듯이 날뛰고 소용돌이치는 파도) 독일어 Sturm und Drang의 번역어로, 18세기 후반 독일의 괴테를 중심으로 전개된 문학혁신운동을 말한다. |

독일어에서 유래한 슈투름 운트 드랑에 대해서 그렇다면 독일어 사전에서는 이 말을 뭐라고 설명하고 있을까?

| 1765년부터 1785년까지 주로 20~30세의 젊은 작가들에 의해 이어진 계몽주의 시대에 독일 문학의 흐름. 천재의 때(Geniezeit), 천재기(Genieperiode)라고도 한다. |

2. 18세기말 독일이 되기까지(신성로마제국 말기부터 프리드리히 대왕까지)

2-1. 신성로마제국(800/962~1806)

15세기에 들어서면서 신성로마제국은 합스부르크가가 권좌에 앉았다. 이로서 신성로마제국 합스부르크 왕조(1440~1740)가 시작된다.

18세기에 들어서면서 한 때 유럽 전역에 막강한 힘을 떨쳤던 신성로마제국이 쇠퇴기에 접어들었고, 마침내 나폴레옹 전쟁(1803~1815) 동안 제국이 차례차례 해체되었다. 1648년 베스트팔렌 조약으로 신성로마제국의 제후들의 정치적 독립권이 인정되면서 제국은 이미 수많은 독립국으로 분열되어 있었다.

1792년부터 시작된 프랑스 혁명 전쟁(1792~1802)에서 승리한 프랑스 제1공화국(1792~1804)은 1801년 2월, 신성로마제국과 뤼네빌 조약(Paix de Lunéville)을 체결해 라인강 서부 지역을 프랑스에 할양하며 제국의 영토가 대폭 감소했다.

제3차 대프랑스동맹 전쟁(1803~1806) 중이던 1805년 12월 2일, 아우스터리츠 전투에서 프랑스 제1제국(1804~1814/1815)의 나폴레옹에게 크게 패배했다. 같은해 12월 6일에는 프레스부르크 조약을 체결하면서 신성로마제국의 영토의 일부는 프랑스, 프러시아 등에게 할양되었고, 제3차 대프랑스동맹이 해체된다. 이로써 당시 유럽에서 떠오르던 강대국 프랑스를 짓밟지 못했던 오스트리아 제국(1804~1867)은 힘을 잃게 되었고, 신성로마제국의 해는 점차 저물어갔다.

1806년 7월, 프랑스의 나폴레옹은 라인 동맹 조약을 당시 독일의 여러 작은 국가들과 체결해 라인 동맹(1806~1813)을 세웠다. 이후 그는 라인 동맹의 보호자(Protector of the Confederation of the Rhine)라는 세습직에 스스로 올랐다. 8월 1일, 라인 동맹에 속한 나라들은 공식적으로 신성로마제국에서 탈퇴하였고, 8월 6일, 나폴레옹의 최후통첩에 따라 제국의 마지막 황제 프란츠 2세(Francis II, 1768~1835)는 자체적으로 신성로마제국을 해산시켰다.

2-2. 브란덴부르크-프로이센(1618~1701)

개신교와 가톨릭교의 대립이자 전제군주정과 봉건 제도의 대립이었던 30년 전쟁(1618~1648) 중이던 1618년 8월, 프로이센 공작 자리를 계승한 브란덴부르크 선제후 요한 지기스문트(John Sigismund, 1572~1619)에 의해 자연스럽게 브란덴부르크-프로이센이 성립되게 된다.

1619년, 아버지가 죽고 그 아들 게오르그 빌헬름(George William, 1595~1640)이 자연스럽게 그 자리에 오르게 되었다. 칼뱅교를 지지했던 그는 가톨릭 국가와 개신교 국가의 견제에서 저울질을 해 1625년 북부 독일 지역까지 전역이 넓어졌을 때 영지의 피해를 조금이나마 줄였지만, 주변 가톨릭 국가들에게 반감을 사게 되었다.

1640년, 아버지가 죽고 그 아들 프리드리히 빌헬름(Frederick William, 1620~1688)이 선제후 자리에 오르게 되었다.

제2차 북방 전쟁(1655~1660) 중이던 1657년, 스웨덴 제국(1611~1721)과 체결한 블롬베르크 조약(Treaty of Bromberg)으로 스웨덴 진영에 합류했고 브란덴부르크-프로이센은 스웨덴의 봉신이 되며 폴란드-리투아니아(1569~1795)에 복속되지 않게 되었다. 제2차 북방 전쟁은 스웨덴의 승리로 끝났다. 제2차 북방 전쟁의 지원 및 에름란트(Ermland) 반환을 조건으로 폴란드 국왕은 호엔촐레른 왕조의 프로이센 공국 세습 통치권을 부여했고,일부 지역을 세습 영지로서 넘겨주었다. 이 말은 곧 프로이센이 브란덴부르크로부터 독립한다는 말이었다.

1672년 영토 확장을 목적으로 프랑스가 일으킨 프랑스-네덜란드 전쟁(1672~1678)이 일어났다. 브란덴부르크-프로이센은 네덜란드 7개주 연합공화국(1588~1795)의 동맹으로서 이 전쟁에 강제 참여하게 된다. 결국, 프랑스는 브란덴부르크-프로이센의 클레베까지 점령하게 되었다. 클레베를 다시 되찾고 싶었던 브란덴부르크-프로이센은 프랑스와 협상을 시도했고, 네덜란드와의 동맹 해제 및 보상금 지불을 내세우며 프랑스 군대를 자국에서 철수시키게 되었다.

1673년, 신성로마제국이 이 전쟁에 개입하자 브란덴부르크-프로이센은 다시 프랑스를 버리고 제국의 편에 섰다. 이에 분노한 프랑스는 북쪽에서 브란덴부르크-프로이센을 공격함으로써 그의 동맹국인 스웨덴 제국을 압박했다. 압박에 굴복한 스웨덴 제국은 프랑스의 보조금을 받으면서 어쩔 수 없이 브란덴부르크-프로이센을 공격했는데, 이로 인해 스코네 전쟁(1675~1679)이 발발하게 된다.

스웨덴 제국의 브란덴부르크-프로이센 공격으로 스코네 전쟁(1675~1679)이 일어났다.

1675년 6월, 페흐벨린 전투(1675)에서 승리를 얻은 브란덴부르크-프로이센은 베를린 수비에 전념을 다했으며, 브란덴부르크-프로이센의 강한 전투력에 놀란 스웨덴 제국군은 베를린 진공을 실행에 옮기지 못하고 포메른에 그대로 머물러 전선은 교착 상태에 이르게 된다. 브란덴부르크-프로이센은 베를린을 강력 수비하는 한편, 스웨덴을 몰아내기 위해 여러 노력을 하기 시작했다.

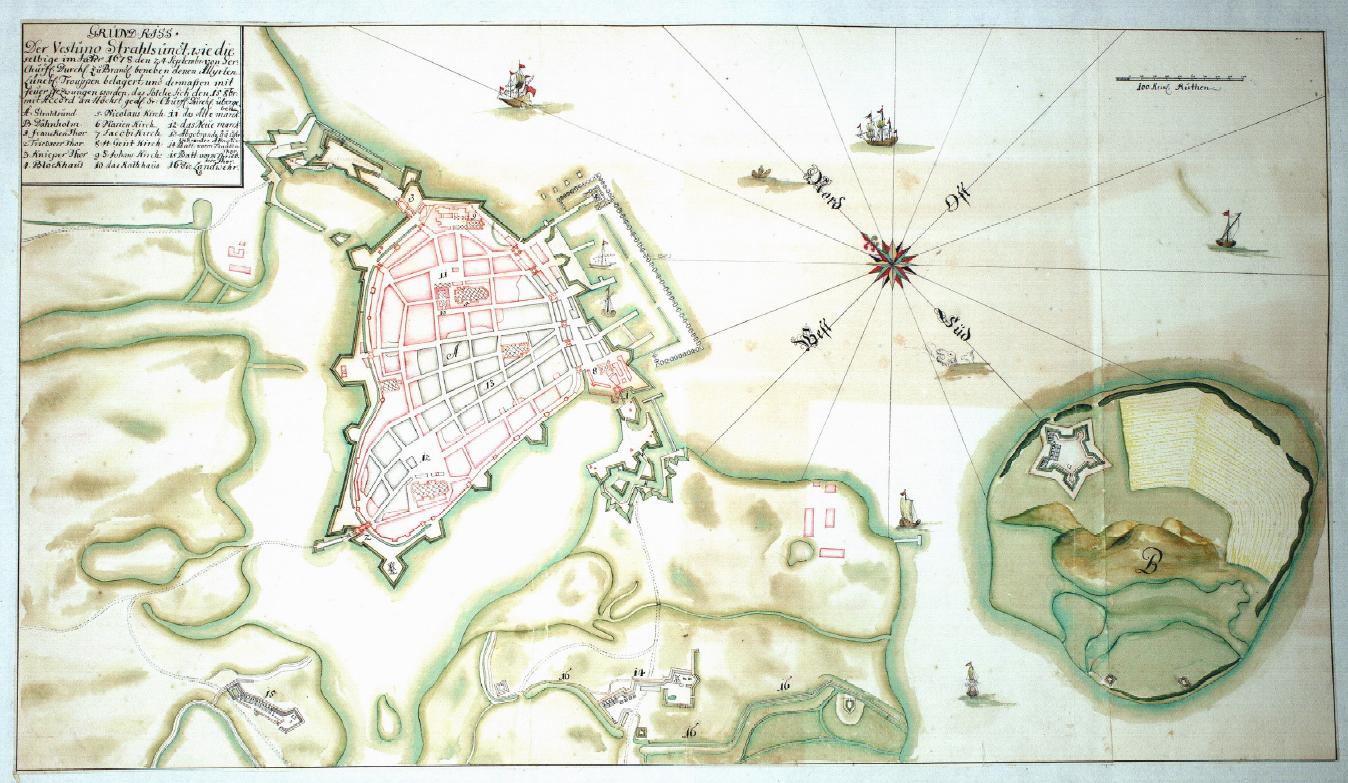

1678년 9월부터 10월까지 있었던 슈트랄준트 공성전에서 브란덴부르크-프로이센은 막강한 화력으로 스웨덴이 점거하고 있던 슈트랄준트를 처참히 무너뜨리고 항복을 받아냈다. 결국 스웨덴령 포메라니아(1630~1678/1679~1815)는 잠시 브란덴부르크-프로이센의 손아귀에 들어갔다. 이 뿐 아니라 브란덴부르크-프로이센은 북진하여 뤼겐 섬을 제외한 넓은 지역을 정복하기에 이른다.

또, 대 썰매 운전(Great Sleigh Drive, 1678~1679)에서 스웨덴을 격퇴하며 더욱 승승장구하게 되었다.

그러나 루이 14세의 주도로 1678년 8월부터 1679년 12월 사이에 체결된 네이메헌 조약으로 인해 프랑스-네덜란드 전쟁이 끝났고, 1679년 6월 체결된 생제르맹앙레 조약으로 브란덴부르크-프로이센이 얻은 지역을 다시 스웨덴 등에게 반환해 영토는 1672년 이전으로 돌아갔다. 프랑스-네덜란드 전쟁으로 얻은 것은 별로 없었지만, 그래도 선제후과 선거시스템에 대한 호응도가 높아져 그들은 큰 위신을 받게 되었다.

1685년 10월, 프랑스의 루이 14세는 낭트 칙령의 폐지를 위한 퐁텐블로 칙령을 발표했고, 이에 프리드리히 빌헬름은 그에 대응하여 포츠담 칙령을 발표했다. 이 선언으로 인해 프랑스에서 탄압받게 된 개신교도들이 독일의 브란덴부르크주로 대거 이주하게 되었다.

1686년 12월, 프리드리히 빌헬름은 당시 당시 신성로마제국 황제였던 레오폴트 1세(Leopold I, 1640~1705)를 방문해 동맹을 맺었다. 동맹을 맺는 대가로 그는 신성로마제국에게 석탄과 같은 자원이 풍부했던 슐레지엔(실레시아)를 바쳤다.

1700년 11월, 스페인 왕위 계승 전쟁(1701~1714)을 위한 병력 8000명을 신성로마제국에 지원한다는 왕관 조약(Crown Treaty)을 통해 프러시아 공작 프리드리히 3세(Frederick III, 1657~1713)가 '프러시아 왕(König in Preußen)'의 칭호로 즉위하는 것을 인정해주면서 프로이센은 왕국이 되어갔다. 이 '프러시아 왕'이라는 칭호는 훗날 스페인 왕위 계승 전쟁을 수습하기 위해 1713년부터 1715년까지 체결된 위트레흐트 조약(Vrede van Utrecht)에서 공인된다.

2-3. 프로이센 왕국(1701~1918)

1701년 1월, 브란덴부르크 선제후(Elector of Brandenburg) 프리드리히 3세가 프로이센의 초대 국왕 프리드리히 1세(Frederick I, 1657~1713)으로 즉위했다. 이 때 프리드리히의 영지인 브란덴부르크 선제후령 및 프로이센 공국이 합쳐 프로이센 왕국이 성립된다.

이후 1713년 초대 국왕 프리드리히 1세가 사망하고, 1713년부터 1740년까지 프리드리히 빌헬름 1세(Friedrich Wilhelm I, 1688~1740)가 집권했는데, 이 때 그는 고도로 중앙집권화된 국가를 건설했다. 그는 의무교육과 군대 강화에 힘을 썼다.

스웨덴 제국(1611~1721)은 대북방전쟁(Great Northern War, 1700~1721)에서 러시아, 작센, 폴란드 등에 패배하며 제국은 스톡홀름 조약(Frieden von Stockholm, 1719~1720), 뉘스타드 조약(Ништадтский мир, 1721)으로 영토를 잃게 되었으며, 발트 해에서의 입지가 완전히 줄어들었다. 한편 이 전쟁으로 러시아 제국(1721~1917)과 프로이센 왕국은 유럽의 새로운 강자로 우뚝 발돋움하게 된다.

1740년 5월, 프리드리히 대왕(Friedrich der Große)이라고도 불리는 프리드리히 2세(Friedrich II, 1712~1786)가 아버지의 뒤를 이어 즉위한다. 1573년에 브란덴부르크 변경백국과 프로이센 공국 사이에서 체결된 브리크 조약(Treaty of Brieg)에 의해 독일의 호엔촐레른가가 당시 브리크 공국의 영토의 일부였던 슐레지엔을 가져가는 것이 맞고, 살리카 법전(Lex Salica)의 내용에 따라 여자는 황제가 될 수 없다고 판단한 프리드리히 대왕은 마리마 테레지아(Maria Theresia, 1717~1780)의 합스부르크 군주국(1526~1804) 왕위 계승을 인정할 수 없었고, 즉시 오스트리아 왕위 계승 전쟁(1740~1748)을 일으켰다.

왕위 계승 전쟁 중에 일어난 제1차 슐레지엔 전쟁(1740~1742)에서 패배한 합스부르크 군주국은 영국을 중재자로 해서 프로이센 왕국에게 슐레지엔 지역 대부분을 넘겨주는 것을 조건으로 전쟁을 종료하는 베를린 조약(1742)를 맺게 된다.

1748년 10월, 왕위 계승 전쟁을 종료시키기 위한 엑스라샤펠 조약(아헨 조약)으로 마리아 테레지아의 왕위 게승권은 인정되었으나 합스부르크는 슐레지엔을 완전히 프로이센에게 넘겨주게 되었다.

1756년, 합스부르크 군주국은 빼앗긴 슐레지엔을 되찾고 다시는 이런 일이 없도록 프로이센 왕국을 봉국으로 만들고 나라를 찢어놓기 위해 프랑스와 함께 7년 전쟁(1756~1763)을 일으켰다. 그러나 결과적으로 프로이센은 영국과 함께 이 전쟁에서 승리하게 되었고, 1763년 2월에 파리조약(1763)과 후베르투스부르크 조약(1763)으로 전쟁은 종결된다. 여기서 후베르투스부르크 조약은 오스트리아 왕위 계승 전쟁에서 프로이센령 슐레지엔을 인정했던 엑스라샤펠 조약을 한번 더 확인하게 되었고, 슐레지엔은 이 2개의 조약에 의해 프로이센의 영토로 확실히 편입되게 된다.

프로이센은 국력을 강화하기도 했지만 내부의 발전에도 신경썼다. 특히 1763년, 일반학교규정(Generallandschulreglement)을 발표해 5~13세에 해당하는 전 국민에 대한 의무교육을 최초로 실시했다는 점은 아직도 교육계에서 큰 의의를 두고 있다.

한편, 18세기 후반 폴란드-리투아니아(1569~1795)는 유럽의 강대국에서 러시아 제국(1721~1917)의 영향력 아래 있는 국가로 전락했다. 특히, 러시아-튀르크 전쟁(1768~1774)에서 승리한 유럽 내 러시아의 영향력이 강화되고, 한 때 유럽의 맹주였던 합스부르크 군주국의 위상이 떨어지며 유럽의 세력 균형이 바뀌기 시작했다. 합스부르크 군주국은 러시아 제국과 전쟁을 준비하고자 했지만, 이 상황을 지켜볼 수 없었던 프랑스 왕국(987~1792/1814~1815/1815~1848)은 긴급 중재에 나섰고, 러시아와 합스부르크가 폴란드 영토 일부를 분할하고, 프로이센 왕국의 슐레지엔을 합스부르크에게 양도하기로 결정해 프로이센 : ????, 프로이센, 러시아, 합스부르크 3국이 폴란드 영토를 나눠가지게 되었다. 이를 제1차 폴란드 분할(1772)라고 한다. 이 폴란드 분할을 이뤄낸 프로이센의 프리드리히 대왕은 같은 해 왕호를 프로이센 내 왕(König von Preußen)이라는 호칭으로 바꾸어 왕권력을 강화했다.

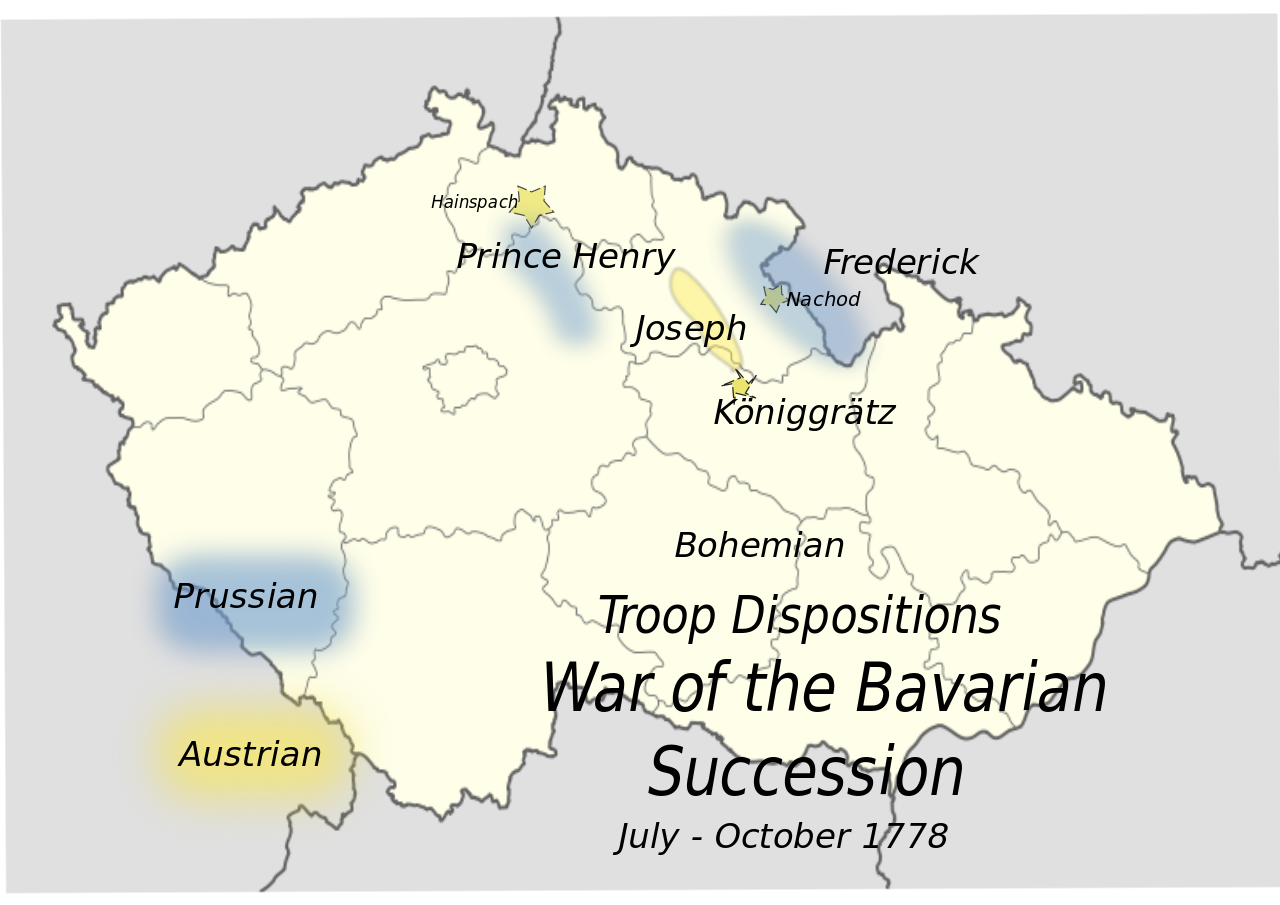

1777년, 바이에른 선제후국(1623~1806)의 선제후 막시밀리안 3세 요제프(Maximilian III Joseph, 1727~1777)가 사망하고, 그의 뒤를 먼 친척인 카를 테오도르(Charles Theodore, 1724~1799)가 잇게 된다. 그러나 그 또한 자식이 없었고, 그렇게 되면 또 그의 먼 친척이 그 자리를 받게 되었다. 이 때 카를 테오도르는 신성로마제국 황제 요제프 2세(Joseph II, 1741~1790)에게 바이에른 남부를 주고, 오스트리아령 네덜란드(1714~1797)를 받기로 합의했다.

이 밀약이 공개되자 프로이센 왕국은 분노해 보헤미아 지역까지 쳐들어갔고, 합스부르크 또한 이미 국경을 건너 오고 있었다. 양쪽의 대치가 계속되다 전쟁을 계속하는 것은 무의미하다고 판단된 양국은 1779년 5월, 테셴 조약(1779)으로 인피어텔(Innviertel)을 제외한 나머지 지역을 프로이센에게 할양하기로 하고 전쟁은 마무리되었다.

1786년 8월, 프리드리히 대왕이 사망하고, 그의 조카 프리드리히 빌헬름 2세(Friedrich Wilhelm II, 1744~1797)가 왕좌에 앉게 되었다.

3. 프리드리히 대왕 치하에서 새로운 문학이 흐르다

3-1. 대항계몽주의의 등장

1765년부터 1785년까지 주로 20~30세의 젊은 작가들에 의해 이어진 계몽주의 시대에 독일 문학의 흐름을 슈투름 운트 드랑(Sturm und Drang)이라고 한다. 이 문학 흐름이 유행할 때는 프로이센 왕국 프리드리히 대왕의 치세(1740~1786) 후반부에 해당한다. 당시 강력한 국가였던 프로이센 왕국 내에서 많은 문학가들이 자신만의 문학을 뽐내고 있었던 것이다.

17~18세기 유럽에는 실제적인 도덕을 지향하고, 형이상학보다는 상식, 경험, 과학을, 권위주의보다는 개인의 자유를, 특권보다는 평등한 권리와 교육을 지향하던 유럽 계몽주의가 유행했다. 그러던 중 18세기 중반부터 이러한 계몽주의의 주류적 흐름에 반대하는 사상인 대항계몽주의(Counter-Enlightenment, Gegen-Aufklärung)가 대두되기 시작했다. 무작정 계몽주의만을 바라보지 말자는 생각 기조였다. 반계몽주의와의 차이점이 여기서 드러나는데, 반계몽주의(Anti-Enlightenment)는 계몽주의라는 사고 자체를 없애버리자고 주장한다. 철학자나 사상가가 아니라 자세한 설명이 어렵지만 일상적으로 대항계몽주의와 반계몽주의는 비슷한 생각이라고 봐도 무방할 듯 하다.

이런 대항계몽주의적 성격을 지닌 인물로는 <사회계약론>으로 유명한 장자크 루소(Jean-Jacques Rousseau, 1712~1778), 에드먼드 버크(Edmund Burke, 1729~1797), 오귀스탱 바뤼엘(Augustin Barruel, 1741~1820), 조제프 드 메스트르(Joseph de Maistre, 1753~1821) 등이 있다.

혁명적 폭풍(프랑스 혁명)은 인간의 가식을 조롱한 신에 의해 유럽에 분출된 자연의 압도적인 힘

- <Considerations on France(프랑스에 대한 고찰)>(조제프 드 메스트르, 1797)

위와 같은 프랑스에서 일어난 계몽주의의 하나가 바로 합리성과 고전시대의 아름다움에 중점을 둔 프랑스 신고전주의 운동이었다.

이 운동에 반대하는 운동은 프랑스 뿐 아니라 독일에서도 일어났는데, 이를 슈투름 운트 드랑(Sturm und Drang)이라고 한다.

슈투름 운트 드랑 운동가들은 이러한 계몽주의 흐름 자체를 부정적으로 봤다. 합리주의, 경험주의, 보편주의와 같은 계몽사상은 더 이상 인간 개인의 평소의 상태를 없애버려 가식 및 이성적인 척하는 감정을 들게 하기 때문에 올바른 사상이 아니라고 봤으며, 이들은 감성주의나 객관성, 합리성은 한 개인의 정서적인 큰 변동을 일으켜 인간 개인의 생각의 흐름을 있는 그대로 받아들이게 했다.

그래서 이 운동가들은 극장에서 극을 보는 관객들이나 음악을 듣는 사람 혹은 독서를 하는 사람들에게 큰 심리적 충격을 주거나 극도의 감정을 불어넣는 것을 목표로 했다. 목표가 목표이다 보니 이 슈투름 운트 드랑은 예술문학적 사조의 하나라고 볼 수 있다.

3-2. 폭풍과 충동이 상영하다.

1777년 4월 1일, 라이프치히에서 독일의 극작가이자 소설가 프리드리히 막시밀리안 폰 클링거(Friedrich Maximilian von Klinger, 1752~1831)가 5막짜리 연극을 개봉했다. 이 연극은 미국 독립 혁명 중의 한 여관을 배경으로 했고, 작가의 지배적인 합리주의 질서를 뛰어넘은 개성과 주체성을 극찬하려는 의도가 담겨있었다. 이 극은 사람들이 서로를 의심하고 결국 앙금이 있는 상태로 화해를 하다가 나중에 가서는 진심어린 화해를 하게 되고, 남주와 여주는 결국 사랑을 이루는 이야기다. 중간에 식민지인들의 폭력적인 반란이 잠깐 보여지는데 이 장면에서 많은 관객들이 충격을 받았다고 한다. 질풍노도가 사람의 마음 속에 나타난 것이고 상영 기간이 어찌되었든 간에 슈투름 운트 드랑 운동가들의 목적은 달성되었다.

이렇게 인간 본연의 감정의 발산을 추구했던 문학 운동 슈투름 운트 드랑은 이후 18세기 말 고전주의의 한 갈래인 바이마르 고전주의와 초기 낭만주의에 자리를 내주게 된다. 그 결과 전제주의로부터 더 큰 한 인간의 자유에 대한 사회정치적 관심이 자연에 대한 종교적 관점과 합쳐지며 새로운 사상들이 등장하게 된다.

슈투름 운트 드랑 운동가로는 요한 게오르크 하만(Johann Georg Hamann, 1730~1788), 하인리히 레오폴드 와그너(Heinrich Leopold Wagner, 1747~1779), <젊은 베르테르의 슬픔>으로 유명한 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe, 1749~1832), 야코프 미하엘 라인홀트 렌츠(Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751~1792), 요한 안톤 라이제비츠(Johann Anton Leisewitz, 1752~1806), 프리드리히 막시밀리안 폰 클링거(Friedrich Maximilian von Klinger, 1752~1831), <환희의 송가>, <도둑 떼>등으로 유명한 프리드리히 실러(Friedrich Schiller, 1759~1805) 등이 있다.

'어원과 표로 보는 역사 시리즈 > 어원과 표로 보는 세계사, 세계문화' 카테고리의 다른 글

| 일본의 광역 행정구역 도도부현(都道府県) 중 도도부(都道府)에 대해 알아보자 (0) | 2022.03.05 |

|---|---|

| 옴진리교와 일본적군, 미국이 지정한 일본 내 외국테러단체(FTO) (0) | 2022.02.19 |

| 태양이 미합중국 국군을 위하여 - 앤썸 참전용사 기념비 (0) | 2021.12.26 |

| 러시아사 관련 용어 정리 (0) | 2021.12.20 |

| 망국의 화폐, 피아스트르(piastre) - 베트남 근대사로 보는 화폐의 변화 (0) | 2021.11.22 |