| 한문 강의 시간에 배웠던 내용 중 헷갈리는 것들을 간단히 정리해보고자 한다. |

1. 寓話(우화)

| 寓 | 話 | |

| 훈 | 부치다(보내다) | 말씀 |

| 음 | 우 | 화 |

寓話[우화]는 딴 사물에 빗대어서(寓) 교훈적, 풍자적 내용을 엮은 이야기(話)를 말한다.

여기서 寓[우]은 '집'이라는 뜻의 宀[면]과 '어리석다'라는 뜻의 禺[옹/우]이 합쳐진 글자다. 지금은 일상적으로 거의 쓰이지 않는 글자다.

2. 都市(도시)

| 都 | 市 | ||

| 훈 | 도읍 | 못 | 저자 |

| 음 | 도 | 지 | 시 |

都市[도시]는 사람이 많이 살고 집과 건물이 많으며, 정부의 기관과 사업체가 많고 학교, 병원, 오락 시설 등의 문화 시설이 집중되어 있는 지역을 말한다.

여기서 市[시]는 '저자(시장)'을 뜻한다. 이는 오래전에 '져재', '져자' 등으로 쓰였다는 것까지 확인할 수 있었고, 단어 자체의 더 원형적인 유래는 찾을 수 없었다. 사실 '시장 시'라고 본 훈과 조금 다르게 기억하고 있어서 정리해봤다.

3. 經驗(경험)

| 經 | 驗 | ||

| 훈 | 지나다(pass through) | 책 | 시험(test, examine) |

| 음 | 경 | 험 | |

經[경]은 '지나다, 다스리다, 날실'이라는 뜻을 가진 글자로, 糸(실 사)자와 巠(물줄기 경)으로 이루어져 있다. 원래는 巠[경]이 '(날실이)지나다, 날실'이란 뜻이 었지만, '물줄기'로 뜻이 바뀌어 원래 글자에 糸(실 사)가 들어간 經(지날 경)이 이런 뜻을 가지게 되었다.

| 巠 : (날실이)지나다, 날실 | => | 巠 : 물줄기 |

| 經 : 지나다, 다스리다, 날실 |

驗[험]은 원래 그 단어 자체로 '험'이라 불리는 말의 한 품종이었다. 확실하진 않지만, 당시 사람들이 가장 선호하던 품종이었을 것으로 추측한다. 그러니 글자가 만들어졌을테니. 그런데 이 말들은 종에 따라 체력이나 신체조건이 조금씩 다른데, 이를 거래할 때 자신이 원하는 조건을 갖추고 있는지 시험해봤다고 한다. 여기에서 '시험하다, 검증하다'라는 뜻을 가지게 되었다.

4. 異邦人(이방인)

| 異 | 邦 | 人 | |

| 훈 | 다르다 | 나라 | 사람 |

| 음 | 리 | 방 | 인 |

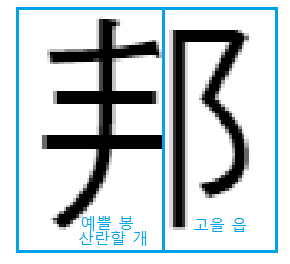

異邦人[이방인]은 다른(異) 나라(邦) 사람(人)이라는 뜻이다. 여기서 邦[방]이 헷갈려 정리해봤다.

邦[방]은 원래 풀(丯)이 자라던 땅(⻏)이라는 뜻에서 '터전을 잡은 곳'이라는 뜻으로 쓰였다가, 이 글자가 확대되어 '나라, 수도'라는 뜻이 되었다. 원래는 계속 나라를 邦[방]이라고 썼는데, 기원전 202년 유방(劉邦)이 한나라의 태조로 등극하며 '나라'를 뜻하는 글자는 國[국]으로 피휘되었다.

5. 物質(물질)

| 物 | 質 | ||

| 훈 | 물건 | 바탕 | 폐백 |

| 음 | 물 | 질 | 지 |

物質[물질]은 물건(物)의 본바탕(質)을 뜻한다. 여기서 알아볼 글자는 質[질]이다.

'품질, 본질, 저당물'이라는 뜻의 質[질]은 '돈, 재물'을 뜻하는 貝[패]와 '모탕, (모탕을 치던) 두 자루의 도끼'를 뜻하는 斦[은]이 합쳐진 글자로, 이 글자 자체는 돈(貝)을 빌리기 위해 두 자루의 도끼(저당물, 斦)를 맡기는 모습을 그린 글자다. 돈을 빌려주는 사람은 저당물의 가치(품질)와 본질를 확인해야 했다. 그래서 質[질]이 '저당물'이라는 뜻으로 쓰였다가 '본질, 품질'이라는 뜻으로 확대되었다.

6. 挑戰(도전)

| 挑 | 戰 | ||

| 훈 | 돋우다(raise) | 싸움 | |

| 음 | 도 | 조 | 전 |

挑戰[도전]은 싸움(戰)을 걸거나 돋움(挑) 혹은 비유적으로 어려운 사업이나 기록 경신에 맞섬이라는 뜻이다. 여기서는 挑[도/조]에 대해서 알아보자.

'가리다(가려내다), 도드라지다, 드러내다'라는 뜻의 挑[조]는 갑골문에 나온 점괘를 토대로 '무언가 미래에 일어날 조짐'을 뜻하게 된 兆[조]에 그 점궤를 가려내는 '손'을 뜻하는 扌[수]가 합쳐진 글자다.

7. 興奮(흥분)

| 興 | 奮 | ||

| 훈 | 일다 | 피 바르다 | 떨치다 |

| 음 | 흥 | 흔 | 분 |

'일으키다, 창성하다'라는 뜻의 興[여]는 舁(마주 들 여)와 同(한 가지 동)이 결합한 글자다. 즉 '함께 제사용 큰 그릇을 마주 들다'라는 뜻에서 나와 '일으키다, 창성하다'라는 뜻이 되었다.

'떨치다, 명성을 드날리다'라는 뜻의 奮[분]은 大(큰 대) 혹은 衣(옷 의)와 隹(새 추), 田(밭 전)이 결합한 글자다. 원래는 품 안에 있는 새가 밭으로 날아가기 위해 발버둥 친다는 뜻에서 '날개짓을 하다'라는 뜻으로 쓰였다가 '새의 날개짓'이 확대되며 '떨치다, 명성을 드날리다'라는 뜻이 되었다.

8. 混沌(혼돈)

| 混 | 沌 | |||

| 훈 | 섞다 | 오랑캐 | 엉기다 (한 덩어리가 되면서 굳어지다) |

내 이름 |

| 음 | 혼 | 곤 | 돈 | 전 |

混沌[혼돈]은 천지개벽 초에 하늘과 땅이 아직 나누어지지 않은 상태를 말하는데, 여기에서 더 나아가 대상이나 사물에 대해 구별이 확실하지 않거나 뚜렷하게 인식할 수 없는 상태를 나타내기도 한다.

混[혼]은 水(물 수)와 昆(형 곤)이 합쳐진 글자로, 여기서 昆[곤/혼]은 태양 아래 사람이 모여 뒤섞인 모습을 나타낸 글자였다. 따라서 混[혼]은 '물(水)이 뒤섞이다(昆)'라는 뜻을 나타내게 되었고, '섞이다, 흐리나, 혼탁하다'라는 뜻으로 파생되었다.

沌[돈]은 水(물 수)와 水(물 수) 屯(진 칠 둔)이 합쳐진 글자로, 물 옆에서 진을 쳐 서로 엉겨 있는 모습을 나타낸 글자였다. 따라서 '엉기다, 혼탁하다'라는 뜻이 되었다.

9. 一律(일률)

| 一 | 律 | |

| 훈 | 하나 | 법칙 |

| 음 | 일 | 률 |

一律[일률]은 한결같이 다룸, 또는 일정한 규율이라는 뜻이다. 여기선 律[률]에 대해 알아보자.

'법률, 법칙, 법령'이라는 뜻의 律[률]은 彳(조금 걸을 척)과 聿(붓 율)이 결합한 글자로, 고대에 새로운 법령이 만들어지면 방을 붙이거나 대중 앞에 조금 걸어가서 널리 읽으며 공포했는데 이에 착안해 '붓으로 법령을 만들어(聿), 널리 보급하다(彳)'라는 뜻을 나타냈다. 그러다가 이 의미가 '법률, 법칙, 법령, 음률'이라는 뜻으로 확대되었다.

10. 乾燥(건조)

| 乾 | 燥 | |||

| 훈 | 하늘 | 마르다 | 마르다 | |

| 음 | 건 | 간 | 조 | |

乾燥[건조]는 습기나 물기가 없음 혹은 마름이라는 뜻이다.

'하늘, 마르다'라는 뜻의 乾[건/간]은 倝(햇빛 빛날 간)과 乙(새 을)이 합쳐진 글자로, 초목 사이에 햇빛이 밝게 빛나는 것을 표현한 倝[간]에 뜻은 다르지만 이 글자에서 아지랑이를 표현한 乙[을]이 합쳐져, 하늘이 맑은 날 햇볕이 대지를 달구게 되면 아지랑이가 피어오르는 것에서 착안해 '하늘, 마르다'라는 뜻으로 확대되었다.

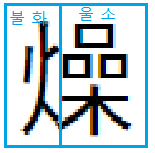

'마르다, 애태우다, 초조하다'라는 뜻의 燥[조]는 '불'을 뜻하는 火(불 화)와 '나무 위에서 새들이 지저귀는(우는) 모습'을 표현한 喿(울 소)가 합쳐진 글자로, 새들이 다급하거나 초조해서 우는 상황에 엎친데 덮친 격으로 불로 가뭄까지 더해 세상이 타들어가는 초조한 상태를 표현한데서 유래했다.

11. 抑壓(억압)

| 抑 | 壓 | ||||

| 훈 | 누르다 | 누르다 | 싫어하다 | 숙이다 | |

| 음 | 억 | 압 | 녑 | 염 | 엽 |

직역하면 '누르고 누름'이라는 뜻의 抑壓[억압]은 억제하며(抑) 압박함(壓)이라는 뜻이다.

抑[억]은 手(손 수)와 印(도장 인)이 합쳐진 글자다. 여기서 원래 印[인]은 '사람을 억누르다->누르다, 숙이다->도장'라는 뜻이고, 여기서 手(손 수)를 더해 '누르다'라는 뜻이 만들어졌다.

| 印 : 누르다, 숙이다 | => | 印 : 도장 |

| 抑 : 누르다 |

'누르다, 압박하다'라는 뜻의 壓[압/녑/엽/염]은 '흙'을 뜻하는 土(흙 토)와 '집에 있는 개가 고기를 배불리 먹어서 배를 압박하고 있음'을 나타낸 厭(싫을 염)이 결합한 글자로, '흙으로 압박하다'라는 뜻이 만들어진 것이다.

12. 疲困(피곤)

疲困[피곤]은 몸이나 마음이 지치어 고달픔을 뜻한다.

| 疲 | 困 | |

| 훈 | 피곤하다 | 곤하다 |

| 음 | 피 | 곤 |

'지치다, 피곤하다'라는 뜻의 疲[피]는 '병들어 기대고 있다'라는 뜻의 疒(병들어 기댈 녁)과 '가죽, 껍질, 피부'을 뜻하는 皮(가죽 피)가 결합한 글자로, '피곤함에 힘겨워 하는 사람이 침대에 누워 있다'는 의미에서 확대되어 지금의 뜻으로 쓰이게 되었다.

'괴롭다, 지치다, 곤하다(기운없이 나른하다)'라는 뜻의 困[곤]은 '에워싸다'라는 뜻의 囗(에운담 위)와 '나무'를 뜻하는 木(나무 목)이 결합한 글자로, 담을 에워싼 정원에 나무를 심어놓은 모습을 표현했다. 원래 정원에 심은 나무는 집안과 대문 사이의 경계선 역할을 했기 때문에 원래 '문지방, 문턱'이라는 뜻으로 쓰였다가 梱(문지방 곤)으로 뜻이 옮겨가 困[곤]은 '나무가 우리안에 갇혀 잘 자라지 못하다, 나무를 다발로 묶어 붙들다->지치다, 괴롭다'라고 뜻이 바뀌게 되었다.

| 困 : 문지방 | => | 困 : 곤하다, 괴롭다, 지치다 |

| 梱 : 문지방 |

13. 困(곤할 곤)과 因(인할 인)

困(곤할 곤)과 因(인할 인)이 헷갈려 정리해봤다.

'괴롭다, 지치다, 곤하다(기운없이 나른하다)'라는 뜻의 困[곤]은 '에워싸다'라는 뜻의 囗(에운담 위)와 '나무'를 뜻하는 木(나무 목)이 결합한 글자로, 담을 에워싼 정원에 나무를 심어놓은 모습을 표현했다. 원래 정원에 심은 나무는 집안과 대문 사이의 경계선 역할을 했기 때문에 원래 '문지방, 문턱'이라는 뜻으로 쓰였다가 梱(문지방 곤)으로 뜻이 옮겨가 困[곤]은 '나무가 우리안에 갇혀 잘 자라지 못하다, 나무를 다발로 묶어 붙들다->지치다, 괴롭다'라고 뜻이 바뀌게 되었다.

| 困 : 문지방 | => | 困 : 곤하다, 괴롭다, 지치다 |

| 梱 : 문지방 |

'인하다, 말미암다'라는 뜻의 因[인]은 '에워싸다'라는 뜻의 囗(에운담 위)와 '사람'을 표현한 大(큰 대)가 결합한 글자로, 원래는 사람(大)이 침대(囗)에 누워 있는 모습을 그린 것이다. 그래서 원래는 '자리'라는 뜻으로 쓰였으나, 그 뜻은 茵(수레깔개(자리) 인)이 가져가고 因(인할 인)은 '어떠한 원인과 이유'를 뜻하게 되면서 지금의 뜻으로 바뀌었다.

| 因 : 자리 | => | 茵 : 자리(수레의 깔개, 관의 깔개), 사철쑥 |

| 因 : 인하다, 말미암다 |

14. 混雜(혼잡)

| 混 | 雜 | ||

| 훈 | 섞다 | 오랑캐 이름 | 섞이다 |

| 음 | 혼 | 곤 | 잡 |

직역하면 '섞고 섞임'이라는 뜻의 混雜[혼잡]은 많은 사람이나 차나 물건 등이 질서 없이 뒤섞여 다니기에 불편한 상태에 있는 것을 말한다. 여기선 雜[잡]에 대해 정리해보겠다.

'섞이다, 뒤섞이다, 어수선하다'라는 뜻의 雜[잡]은 처음엔 雥(새 떼지어 모일 잡)으로 쓰였는데, 여기서 '품종이 다른 새들이 뒤섞여 있다'는 의미에서 '뒤섞이다'라고 썼었다. 그러다 시대가 지나며 글자가 이렇게 바뀌어 버렸다ㅎㅎ 결국 雥[잡]은 '새들이 떼지어 모이다, 떼새'라는 뜻으로 쓰이게 되었고, 雜[잡]이 현재의 뜻을 가지게 되었다.

| 雥[잡] : 새가 떼지어 모이다, 떼새, 뒤섞이다 | => | 雥[잡] : 새가 떼지어 모이다, 떼새 |

| 雜[잡] : 뒤섞이다 |

15. 痲藥(마약)

| 痲 | 藥 | |||

| 훈 | 저리다 | 약 | 간 맞추다 | 뜨겁다 |

| 음 | 마 | 약 | 략 | 삭 |

직역하면 '저린 약'이란 뜻의 痲藥[마약]은 마취 작용을 하며, 습관성이 있어서 오래 복용하면 중독 증상을 일으키는 물질류를 말한다. 여기선 痲[마]에 대해 알아보자.

痲[마] 는 '병, 병상에 드러누운 모양'을 뜻하는 疒(병들어 기댈 녁)과 '삼'을 뜻하는 麻(삼 마)가 합쳐진 글자다. 마약의 원료인 '삼을 먹고 병상에 드러누운 모습'에서 '저리다'라는 뜻이 되었다.

17. 意(뜻 의)와 義(옳을 의)

'뜻(의미), 생각'라는 뜻의 意[의/억/희]는 音(소리 음)과 心(마음 심)이 합쳐진 글자로, '마음(心)의 소리(音)'라는 뜻으로 만들어졌다. 옛날에는 생각을 마음에서 하는 것으로 믿었고, 그러한 인식이 반영되어 '마음에서 우러나오는 소리->뜻, 의미, 생각, 헤아리다'라는 뜻을 가지게 되었다.

'옳다, 의롭다'라는 뜻의 義[의]는 羊(양 양)자와 我(나 아)자가 결합한 글자로, 삼지창(我) 위에 양머리(羊)를 매달아 놓은 양머리 장식 의장용 창을 묘사한 것이다. 이 상서로움을 뜻하는 양의 머리를 꽂은 의장용 창은 권위와 권력을 상징했고, 또 이러한 창은 종족 내부를 결속하기 위한 권력자들의 역할을 표현한 것이기에 '옳다, 의롭다, 바르다'라는 뜻을 가지게 되었다.

18. 累積(누적)

| 累 | 積 | |||||

| 훈 | 묶다 | 여러 | 벌거벗다 | 땅 이름 | 쌓다 | 저축 |

| 음 | 루 | 라 | 렵 | 적 | 자 | |

累積[누적]은 포개어(累) 쌓음(積), 포개져(累) 쌓임(積)이라는 뜻이다. 여기선 累[누/라/렵]에 대해 알아보자.

'묶다, 여러, 자주'라는 뜻의 累[누]는 원래 纍[루/뢰/류]라고 썼다. '추'를 표현한 畾(밭 갈피 뢰)와 糸(실 사)가 합쳐져 베틀에 매달아 놓은 여러 추를 표현한 글자였다. 천을 짜기 위해선 이 추를 여러 번 반복해서 움직여야 했고 여기에서 '반복하다, 여러, 자주, 묶다'라는 뜻을 가졌지만, 글자 자체가 간략화 되면서 지금의 글자와 뜻으로 쓰이게 되었다.

| 纍 : 반복하다, 여러, 자주, 묶다 | => | 纍 : 매다, 얽히다, 쌓다 |

| 累 : 묶다, 여러, 자주, 벌거벗다 |

19. 傳統的(전통적)

| 傳 | 統 | 的 | ||

| 훈 | 전하다 | 거느리다 | 과녁 | 밝다 |

| 음 | 전 | 통 | 적 | |

傳統的[전통적]은 전통으로 관계되는 모양을 뜻한다. 여기서는 統[통]에 대해 정리해보자.

'거느리다, 계통, 실마리'라는 뜻의 統[통]은 '실, 실타래'를 뜻하는 糸(실 사)와 '배가 부른 사람'을 그린 充(찰 충)이 결합한 글자로, 원래는 실타래의 시작 부분인 '실마리(실의 끄트머리)'를 표현하기 위해 만든 글자였다. 그러나 후에 실의 첫머리가 다른 실의 앞에 놓여있다 해서 '계통, 거느리다'라는 뜻으로 확대되었다.

20. 構成員(구성원)

| 構 | 成 | 員 | |||

| 훈 | 얽다 | 닥나무 | 이루다 | 인원 | 더하다 |

| 음 | 구 | 성 | 원 | 운 | |

構成員[구성원]은 어떤 단체를 이루고 있는 사람들을 뜻한다. 여기서는 構[구]를 정리했다.

'얽다, 얽어 짜내다'라는 뜻의 構[구]는 木(나무 목)과 '물고기 두 마리가 서로 엉켜있는 모습'을 표현한 冓(짤 구)가 결합한 글자로, 본래는 목조건물의 도리를 엮어 만든 '서까래'를 표현하기 위해 만든 글자였다. 그런데 이 서까래는 도리를 엮어 만들기 때문에, '나무를 짜다/엮다'라는 뜻이 되었고, 지금은 주로 '생각을 얽어 짜내다, 거짓을 꾸며대다'라는 뜻으로 쓰인다.

21. 彷徨(방황)

| 彷 | 徨 | ||

| 훈 | 헤메다 | 비슷하다 | 헤매다 |

| 음 | 방 | 황 | |

彷徨[방황]은 방향이나 위치를 잘 몰라 이리저리 헤매는 것을 뜻한다.

'헤메다, 비슷하다'라는 뜻의 彷[방]은 '걷다, 자축거리다'라는 뜻의 彳(조금 걸을 척)과 方(모 방)이 합쳐진 글자로, '어딘지 몰라 다 비슷해 보이고, 그래서 하염없이 걸어간다'라는 뜻에서 지금의 뜻으로 쓰이게 되었다.

'헤메다, 배회하다'라는 뜻의 偟[황]은 '걷다, 자축거리다'라는 뜻의 彳(조금 걸을 척)과 皇(임금 황)이 합쳐진 글자로, '하염없이 돌아다니고 있다'라는 뜻에서 지금의 뜻으로 쓰이게 되었다.

22. 官僚(관료)

| 官 | 僚 | ||

| 훈 | 벼슬 | 동료 | 예쁘다 |

| 음 | 관 | 료 | |

官僚[관료]란 관리들, 같은 관직의 동료, 특수한 권력을 가진 관리들를 뜻한다. 여기선 官[관]의 훈이 헷갈려 정리해봤다.

'언덕(阜) 위에 높게 지어진 집(宀)'이란 뜻에서 '관청', '벼슬(관청에서 일하는 사람)'을 뜻하게 된 官[관]의 훈은 '벼슬'이다.

벼슬은 관아에 나가서 나랏일을 맡아 다스리는 자리. 또는 그런 일. 구실보다 높은 직을 일컫는다. 이 벼슬을 훈으로 쓰는 한자는 꽤 된다. 官(벼슬 관), 卿/𠨍(벼슬 경), 爵(벼슬 작), 仕(벼슬 사), 㷉/尉/叞/𤈫(벼슬 위), 宦/䆠(벼슬 환) 등이 이에 해당한다.

24. 着(붙을 착)

| 着 | ||

| 훈 | 붙다 | 나타나다 |

| 음 | 착 | 저 |

'붙다, 착용하다'라는 뜻의 着[착/저]는 羊(양 양)과 目(눈 목)이 결합한 글자로, 著(나타날 저)에서 파생된 글자다. 우리나라에선 '착'의 뜻으로 이 着(붙을 착)을 자주 쓴다.

25. 持續(지속)

| 持 | 續 | |

| 훈 | 가지다 | 잇다 |

| 음 | 지 | 속 |

持續[지속]은 계속해 지녀 나감, 같은 상태가 오래 계속됨이라는 뜻이다.

'가지다, 유지하다'라는 뜻의 持[지]는 手(손 수)와 '관청->절' 寺(절 사)가 합쳐진 글자로, '나랏일을 손수 관장하고 유지하다'라는 뜻에서 지금의 '지키다, 유지하다, 지니다'라는 뜻을 가지게 되었다.

'잇다, 계속하다, 이어지다'라는 뜻의 續[속]은 '이어짐'을 표현한 糸(실 사)와 賣(팔 매)가 합쳐진 글자로, '물건을 사고파는 것이 끊임없이 되풀이되듯이 실이 끊이지 않고 계속 이어지고 있다'라는 뜻에서 지금의 뜻을 나타내게 되었다.

'언어 > 한문(일부 중국어, 일본어 포함 가능)' 카테고리의 다른 글

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 5 (0) | 2022.10.31 |

|---|---|

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 4 (0) | 2022.10.29 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 3 (0) | 2022.10.03 |

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 3 (0) | 2022.10.02 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 2 (0) | 2022.10.02 |