<발해고> 속의 <국어고(國語考)>에는 발해 왕족과 관련된 단어들이 있다. 아래는 그 단어들의 목록이다.

| 可毒夫 [가독부] : 왕(王) 聖王 [성왕] : 왕(王) 基下[기하] : 왕(王) (문어체) 敎 [교] : 명령(命) 老王 [로왕/노왕] : 왕의 아버지 太妃 [태비] : 왕의 어머니 貴妃 [귀비] : 왕의 부인(처) 副王 [부왕] : 왕의 맏아들(장자) 王子 [왕자] : 왕의 여러 아들(제자 : 諸子) 迭 [질/일] : 관품(官品) |

안타깝지만 이게 다다... 이제 각 단어들의 뜻과 어원을 살펴보자.

왕에 대한 호칭이 3개라고 기록되어 있다. 그 3개의 쓰임이 다 달랐는데 그에 관한 기록이 중국 사서인 구오대사(구5대사)에 실려 있다.

渤海靺鞨 ,其俗呼其王为可毒夫,对面呼圣,牋奏呼基下。

: 발해말갈(渤海靺鞨)은 그 풍속에서 그 왕을 가독부(可毒夫)라 불렀고, 대면했을 때는 성(圣)이라 불렀고, 글로 아뢸 때는 기하(基下)라 불렀다.- <구오대사/외국전/발해말갈>

일반적으로 흔히 왕을 부를 땐 가독부, 왕을 직접 뵐 때는 성, 글을 적어 바칠 때는 기하라고 불렀다고 한다.

1. 可毒夫 [가독부] : 왕(王)

에른스트 블라디미로비치 샤프쿠노프(эрнст Влади́мирович шавкунов)의 연구에 따르면, 퉁구스계 만주어에서 '다스리다(관리하다)'라는 뜻을 가진 卡達拉 [가달랍(한국 한자 발음), 카딸라(현대 중국어 발음)] 혹은 ᡴᠠᡩᠠᠯᠠᠮᠪᡳ [카다람비] 혹은 퉁구스계 나나이어 凱泰[개태(한국 한자 발음), 카이타이(현대 중국어 발음)]와 관련이 있다고는 하며, 그 본래의 의미는 '나이가 많은 관리자(다스리는 자)'를 뜻할 것으로 추측한다.

2. 聖王 [성왕] : 왕(王)

구오대사 등의 사서에는 단순히 聖(성)이라고 적혀 있다.

聖(성)은 성인, 신선, 임금(천자), 슬기, 신성하다(성스럽다, 뛰어나다, 슬기롭다)라는 뜻을 가지는 한자이다. 여기서 중요한 것은 이 단어가 '임금, 천자(天子)의 존칭(尊稱)'이라는 것이다. 왕을 직접 대면하고 그를 향한 존경을 표현하기 위해 이 단어를 사용했다고 볼 수 있다.

참고로 <신당서 급고각본(汲古閣本)>과 <신당서 전본(殿本)>에는 성주(聖主)라고 기록한다.

3. 基下[기하] : 왕(王)

이 단어를 들으면 떠오르는 단어가 있을 것이다. 바로 폐하, 전하이다.

붉은 색으로 표시한 계단을 陛(폐)라고 부르는데, 왕이 정무를 볼 때, 폐의 위에 왕이 있고, 아래에 신하의 말을 전해주는 신하와 다른 신하들이 있었다. 원래 폐하(陛下)는 폐(陛)의 아래(下)에 있던 사람이 왕께 어떤 일을 고할 때 쓰던 대명사였는데, 이 단어가 자연스럽게 왕을 칭하는 대명사가 된것이다.

또 殿下는 궁궐 혹은 전각을 뜻하는 전(殿)의 아래에서 신하가 왕께 고할 때 쓰던 대명사였다가 왕을 칭하는 대명사로 바뀐 경우이다.

기하도 마찬가지다. 궁전의 기단(基壇) 아래에서 왕을 부를 때 쓰던 대명사가 왕을 칭하는 대명사가 된 것이다.

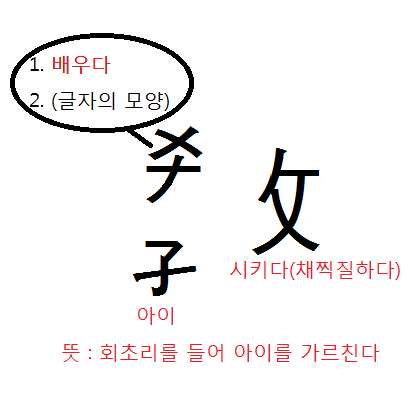

4. 敎 [교] : 명령(命)

敎는 보통 가르침, 가르치다를 뜻하지만, 교령(敎令: 임금의 명령(命令))을 뜻하기도 한다. 발해에서 임금의 명령을 敎라고 한것은 임금의 명령을 '임금의 부탁(가르침)'으로 인식했기 때문으로 보인다.

5. 老王 [로왕/노왕] : 왕의 아버지

말 그대로 '늙은 왕'이라는 뜻이다. 감히 현재 재위 중인 왕에게 늙었다는 호칭을 상대에게 직접 쓰진 않았을테니, 실제로 원로한 왕이라는 호칭은 왕의 아버지로 쓰인 것이 아닌가 추측할 수 있다.

6. 太妃 [태비] : 왕의 어머니

직역하면 '큰 왕비' 혹은 '큰 부인'이다. 이 단어는 발해를 포함한 동양의 다른 왕조에서도 왕의 어머니를 칭하는 단어로 쓰여왔기에 부가 설명은 적지 않는다.

7. 貴妃 [귀비] : 왕의 부인(처)

중국에서는 한, 진(晋) 시대에 귀족층의 부인을 귀비(貴妃)라고 불렀다. 이후 남북조시대를와 당나라 때를 지나고, 황제의 부인에 대한 명칭으로 자리 잡았다. 발해가 당나라 때 설립된 국가였던 만큼, 이 단어 또한 당의 영향을 받은 것으로 보인다.

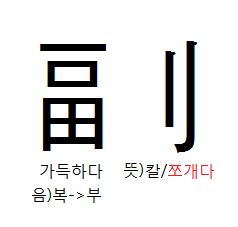

8. 副王 [부왕] : 왕의 맏아들(장자)

副는 버금(둘째, 다음), 쪼개다라는 뜻을 가진다. 여기선 버금이라는 단어가 핵심 의미가 된다. 이 의미를 적용해 직역하자면 '왕에 버금가는 왕'이라는 뜻이다. 곧 왕이 될 자인 왕의 장자를 말한다.

9. 王子 [왕자] : 왕의 여러 아들(제자)

王子는 우리가 아는 그 prince 맞다. 직역하면 왕의 아들이다. 이 단어의 뜻을 제자(諸子)라고 번역하는데 이 단어는 (여러)아들을 뜻하는 한자이다. 발해어 왕자(王子)는 곧 왕지제자(王之諸子)의 뜻이 된다.

10.迭 [질/일] : 관품(官品)

迭은 '번갈아들다,범하다'라는 뜻이다. 현대 중국어로는 迭[띠에]라고 발음하고 '번갈(아 하)다, 교대하다, 이르다, 멈추다/누차'라는 뜻으로 쓰이며, 현대 일본어로는 迭[테츠]라고 발음하고 '갈마들다(번갈아들다)/서로, 번갈아서'라는 뜻으로 쓰인다. 현대적 의미에 따라 유추에 봤을 때 2가지 방향으로 이 단어를 분석할 수 있다.

- 1. '번갈아들다(교대하다)'라는 것은 자연스러운 순환 과정에서 발생한다. 한 사람이 높은 관품으로 승급하면, 다른 사람이 그 자리를 꿰차고, 또 그 사람이 더 높은 관리가 되면, 그 밑의 급에 있던 사람이 그 관직에 몸담게 된다. 이런 순환 과정을 보고 '관품(벼슬의 등급/품계)은 순환되는 자리'라고 생각하고 迭을 썼다고 유추할 수 있겠다.

- 2. '일(work)'이라는 한자의 발음만 따온 것

지금껏 10개의 발해어 단어를 알아보았다. 이 단어들은 보통 민간에서 쓰이는 단어들이 아니고, 정치계층에서 쓰이는 단어들이었다. 발해의 정치체제에서, 고구려계가 높은 관직을 차지한 경우가 많았음을 감안해볼 때, 고구려계 지식인 계층이 위의 단어들을 만들어냈거나, 아니면 단어들을 외국에서 빌려 왔거나 혹은 옛 고구려의 단어에서 차용했을 수도 있다는 것이다. 어디서 왔든 지금 보는 단어들은 발해의 단어들이다. 그들이 말하고 써왔던 단어들을 통해 그들의 조직적이고 발달된 정치 체계를 알 수 있었고, 또 그들만의 독자성도 느낄 수 있었다.

'어원과 표로 보는 역사 시리즈 > 어원과 표로 보는 한국사, 한국문화' 카테고리의 다른 글

| 너의 돈의 단위는 뭐니? [한국은행 설립 전까지의 한국의 중앙 은행과 화폐 단위의 역사] (0) | 2021.02.22 |

|---|---|

| 법동사 must (0) | 2021.02.20 |

| 삼국유사 속 연표 정리를 마치며 (0) | 2021.02.14 |

| [연표] 삼국유사에 기록된 한국사 연표 9 - 효선 (0) | 2021.02.14 |

| [연표] 삼국유사에 기록된 한국사 연표 8 -피은 (0) | 2021.02.14 |