용두산공원을 간 적이 있습니다~

입구에서부터 에스컬레이터나 계단를 타고 올라가면

처음엔 미타선원이 보입니다.

| 미타선원 |

| 부산의 중심이자 상징인 용두산공원의 초입에 위치한 미타선원(대한불교 조계종 소속)은 기록에의하면, 1678년 당시 조일(한일) 교류의 중심지였던 초량왜관이 개관할 때 대마도 영주의 발원에 의해서 관음기도도량인 '변재천사'가 건립되었던 것이 그 시초라 한다. 누구나 편안하게 참배하고 마음을 쉬어갈 수 있는 도심 사찰로서 외국인 관광객에게는 한국의 전통 문화와 불교를 알리는 역할을 하고 있다. |

이곳에서 운영하는 행복선명상센터도 있구요~

입구엔 용두산 용두불과 그 용두산 용두불 봉안기를 새긴 비석이 있습니다.

| 용두산 용두불 봉안기 |

| 용두산공원은 6.25사변 이후 피난민들의 노숙지로서 부산시민들에게 기억되고 있습니다. 그러나 2000년 7월 미타선원이 중창되면서 사부대중의 오랜 발원으로 지금의 깨끗한 거리로 바뀌게 되었습니다. 이에 용두산공원을 더욱 밝고 청정하게 가꾸고자 과거 이 일대에 불의의 사고나 불상사로 유명을 달리한 영혼들을 천도하면서 아울러 용두산을 찾는 모든 선남선녀들의 안신입명처가 되도록 항마촉지불을 봉안하게 되었습니다. 따라서 본 불상을 모시게 된 자리가 지형상 용두산의 머리부분에 해당되므로 용두산을 찾는 모든 시민들에게 자비와 평안이 깃들기를 기원하는 의미에서 그 이름을 용두산 용두불이라고 일컫게 되었습니다. |

| 불기 2550년(2006년)(병술) 3월 11일 증명 방지하 화상 회주 지하림 미타선원주지 화주 이태호 단월 정원근 합장 |

다른 한 편으론 용두산공원 체력단련장의 모습도 볼 수 있었어요~

이렇게 두번째 에스컬레이터를 타고 올라가면

용두산공원 미술의 공원이 나오는데, 여기서 다양한 공방 제품들을 살 수 있습니다~

저 계단으로 올라가면 부산타워를 비롯한 용두산공원 중심으로 갈 수 있어요~

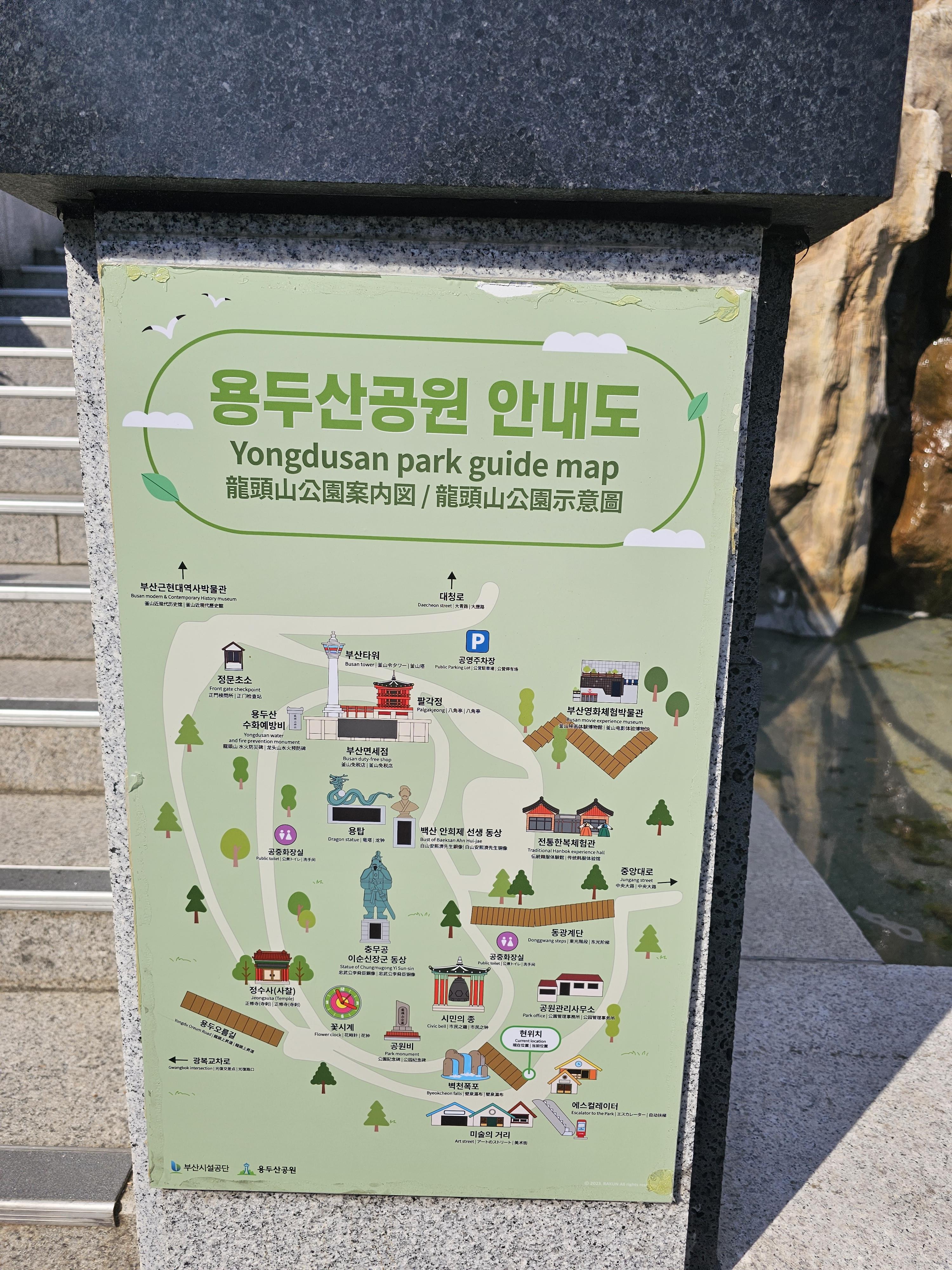

계단 오른쪽에는 용두산공원 안내도가 붙어져 있습니다.

그 올라가는 계단 옆엔 자연석같은 돌로 이루어진 벽천폭포가 있습니다~ 시간표는 아래와 같으니 참고해주세요~

| 구분 | 가동내용 | |

| 하절기 (4월~11월) |

오전 | 10:30~13:00 (평일) |

| 09:30~13:00 (주말, 주요행사시) |

||

| 오후 | 15:00~17:00 (평일) |

|

| 19:00~21:00 (주말, 주요행사시) |

||

| 동절기 (12월~3월) |

가동중지 (시설물 동파방지 등) |

|

이 벽천폭포에서 왼쪽으로 470m를 가면 공영주차장이 나오고, 계단쪽으로 올라가면 계단을 포함해 60m가면 꽃시계와 종각이, 80m를 가면 부산면세점이, 120m를 가면 부산타워가 나옵니다. 이 아래에는 한때는 초량왜관이었던 이곳에 대한 이야기와 왜관에 대한 이야기를 정리한 설명판이 있습니다.

| 초량왜관 |

| 용두산공원 일원은 조선후기 초량왜관이 있었던 곳이다. 조선시대 왜관은 조선과 일본이 외교와 무역을 하던 장소였다. 조선전기 왜관은 제포(현 창원 웅천동), 부산포(현 부산 범일동), 염포(현 울산 염포동) 등에 있었으나 임진왜란으로 양국의 국교가 단절되자 왜관도 폐쇄되었고 일본 사절이 한양으로 올라가 조선국왕을 만나는 것도 금지되었다. 임진왜란 이후 조선과 일본의 국교가 회복되면서 1607년에 두모포왜관(현 부산 동구 수정동, 규모 약 33,000m2)이 설치되었다. 이후 양국 외교가 안정되고 무역이 증대하자, 일본은 왜관의 규모 확장과 시설 확충을 거듭 요청하였다. 이 문제는 30여 년간의 논의를 거쳐 1678년 용두산공원 일원에 초량왜관이 설치되었다. 초량왜관(규모 약 330,000m2)은 외곽에 담장을 쌓아 출입이 엄중하게 통제되었다. 왜관 안에는 일본 쓰시마에서 파견된 500명 내외의 남자들이 거주하였고, 각종 시설은 조선정부가 설치하였으나 시설의 보수와 증개축 과정에서 일부 건물은 일본식으로 바뀌기도 하였다. 조선후기에는 부산에 절영도왜관·두모포왜관·초량왜관 등 세 곳에 왜관이 있었는데, 이들 가운데 초량왜관은 가장 오랜 기간 존속하였다. 왜관은 양국 문인이나 지식인이 만나 필담을 나누고 양국의 문화교류가 이루어지던 곳이었다. 초량왜관은 약 200년간 존속하다가 1876년 개항으로 일본전관거류지(日本專管居留地)로 바뀌었다. |

이곳에는 1899년 2월부터 1945년까지 용두산신사가 있었습니다. 그 전에도 17세기부터 신사가 들어서 있었죠.

| 1678.04-1894. | 코토히라 신사(金刀比羅神社) |

| 1894-1899.02. | 거류지 신사(居留地神社) |

| 1899.02.-1945.11. | 용두산 신사(龍頭山神社) |

그 자세한 이야기는 이 글을 참고해주세요~

용두산 신사, 왜관 부근에 신사(神社)가 들어서다.

1. 용두산 신사의 연혁1678년 4월, 두모포왜관이 용두산이 있던 초량으로 이전하면서 용두산 주위로 5개의 신사(神社)가 만들어졌다. 이들 신사 중 가장 중심은 쓰시마 후츄번(対馬府中藩)의 3대

mspproject2023.tistory.com

계단을 올라가면 필름사진을 찍어주시는 할아버지가 계십니다. 기념으로 찍을 준비를 하시는 가족들도 보이네요~

공원 입구부터 사람들이 앉아서 쉴 수 있는 그네와 정자가 있습니다~

| 용두산공원 |

| * 위치 : 부산광역시 중구 용두산길 37-55 * 공원지정 : 1944.1.8. (총독부 고시 제14호) * 면적 70,812m2 |

| 부산 용두산공원이 위치한 용두산은 옛부터 소나무가 울창하여 송현산(松峴山)이라 불렀고, 초량소산(草梁小山)이라고도 하였다. 그리고 산의 형체가 용이 백두대간을 타고 내려와 바다를 향해 뻗어 나가는 용의 머리에 해당하여 용두산(龍頭山)이라고 불렸다. 이곳 용두산에는 조선후기 초량왜관(1678~1876)이 있었느나 개항(1876) 이후 일본인전관거류지가 조성되었고, 일제강점기(1910~1945)에는 식민지 부산부의 중심이자, 항일 독립운동의 거점이 되기도 하였다. 광복 후 한국전쟁기에는 국립국악원, 중앙정부기관 일부 그리고 피난민들의 판잣집들이 있었으나 1954년 12월 용두산 대화재로 불타버렸다. 그 후 녹화사업이 이루어져 1957년에는 이승만 대통령의 호를 따서 우남공원으로 이름을 바꾸었다가 1960년 4·19혁명 후 다시 용두산공원으로 환원되었다. 부산항을 한 눈에 조망할 수 있는 용두산공원은 해발 69m의 꼭대기에 높이 120m의 부산타워가 우뚝 솟아있고, 숲이 우거진 산책로, 충무공 이순신장군 동상, 시민의 종, 꽃시계, 열린문화공연장, 부산출신 시인의 시비, 벽천폭포 등이 있어 국내외 관광객들이 즐겨 찾는 부산의 대표적인 도시 공원의 하나이다. |

조금 더 걸어가니 멀리 부산타워가 보이네요. 앞쪽 오른쪽엔 종각이 보이고, 그 왼쪽에는 꽃시계가 어렴풋이 보입니다~

| 부산시민의종 |

| 이 종은 부산시민의 마음과 정성이 담긴 종으로써 부산시의 발전과 번영을 염원하며 시민의 화합과 자긍심을 고취시키기 위하여 부산시민 100,723명이 기부한 1,282백만원의 시민헌수금으로 1996년 12월 31일에 건립된 종으로, 조승래 교수(부산대 예술대학)의 수정된 디자인을 당선작으로 최종 확정하고 (부산) 기장의 주종회사인 홍종사(弘鍾社)에서 주조하였다. 종의 재질은 구리, 주석이고 규격은 전체높이 3.85m, 구경 2.3m, 종무게 25톤으로 용두산 보호각(종각)안에 두었으며 종각 정면의 현판은 경재(敬齋) 조영조가 쓰고 석정(石丁) 남두석이 조각하였다. 종머리 천판(天板)에는 올림무늬를 새기고 용뉴와 음통을 두었으며 상대에 물결무늬와 동백 꽃잎 12성이를 사이에 배치한 무늬를 두르고 종 아랫부분 종구(鍾口)를 두른 무늬띠는 오륙도와 부딛혀 부서지는 파도, 갈매기, 동백꽃 등 부산을 상징하는 자연환경을 8괘모양의 물결로 표현하였다. 4곳의 유곽에 동백꽃봉오리를 조형화한 유두를 9개씩 배치하였고, 당좌는 12꽃잎에 둘러싸인 동백꽃을 새겼으며 당좌 좌우의 비천상은 대금(만파식적)을 연주하려고 준비하는 모습이다. 타종은 해마다 3·절, 광복절, 제야의 종 타종 등 연 3회에 걸쳐 타종하고 있다. |

| 비석 앞면 | 비석 뒷면 |

| 그 뜻을 돌에 새겨 여기는 중악(中岳) 예로부터 부산의 진산(鎭山)이다. 이 거룩한 길지(吉地)에 400만의 정성을 모아 부산시민(釜山市民)의 종(鐘)을 안치한다. 이제 개항(開港)의 관문(關門)에서 21세기를 향하여 부산의 번영과 발전 시민의 단결과 자유 그것을 상징하여 종은 울린다 종아 울려라 더 크게 더 높게 더 멀리 울려라 |

이 종은 부산시민의 헌금 으로 이루어진 것입니다. 1997년 1월 1일 부산광역시장 문정수 (文正秀) |

종각 뒤에 마련된 공간에서는 공연이 종종 진행됩니다.

종각 뒷편 계단을 올라가면 충무공동상이 있습니다. 임진왜란의 영웅 충무공 이순신을 기리기 위해 세운 동상이죠.

| 충무공동상 |

| 이 동상은 조선시대 임진왜란의 위기에서 나라를 구한 구국과 충절의 상징인 충무공 이순신(1545~1598) 장군을 기리기 위해 1955년 12월에 세운 것이다. 장군의 본관은 덕수, 자는 여해, 시호는 충무공이다. 1545년 4월 28일 서울에서 출생하여 1576년에 무과에 급제하였다. 1591년 유성룡의 추천으로 전라좌도수군절도사로 승진하여 수군정비, 군비확충, 군량확보에 전력하였다. 1592년 임진왜란이 일어나자 남해안으로 침입하는 왜적을 옥포, 사천, 당항포, 한산도, 안골포, 웅천, 부산포 등에서 연전연승하여 제해권을 완전히 장악하였다. 1593년 삼도수군통제사에 임명되었고 전쟁이 소강상태에 들어서자 군사훈련, 군비확충, 피난민 생업보호, 산업장려 등에 주력하였다. 1597년 정유재란 때에는 명량해전에서 왜적의 기세를 완전히 꺾었으나 다음해인 1598년 12월 16일 일본으로 퇴각하기 위해 노량진 앞바다에 모인 적함 500여척을 섬멸하던 중 장렬한 최후를 마쳤다. 장군은 구국과 충절의 귀감이자 전략에 뛰어난 명장으로 우리나라를 유린한 왜적을 물리쳐 민족과 나라를 구하였을 뿐 아니라 문장에도 뛰어나 <난중일기>와 시조에도 불후의 작품을 남겼다. 부산시는 1980년 9월에 장군의 구국과 충절 정신을 길이 받들고 위대한 은공을 영원히 기리고자, 임진왜란 당시 부산포해전의 승전일인 10월 5일을 부산시민의 날로 지정하였다. |

그 옆엔 부산로타리클럽이 1971년에 세운 1968년에 발표된 <국민교육헌장>이 새겨진 비석도 보입니다.

| 헌장비 앞면 | 헌장비 뒷면 |

| 우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 조상의 빛난 얼을 오늘에 되살려, 안으로 자주독립의 자세를 확립하고, 밖으로 인류 공영에 이바지할 때다. 이에, 우리의 나아갈 바를 밝혀 교육의 지표로 삼는다. 성실한 마음과 튼튼한 몸으로, 학문과 기술을 배우고 익히며, 타고난 저마다의 소질을 계발하고, 우리의 처지를 약진의 발판으로 삼아, 창조의 힘과 개척의 정신을 기른다. 공익과 질서를 앞세우며 능률과 실질을 숭상하고, 경애와 신의에 뿌리박은 상부상조의 전통을 이어받아, 명랑하고 따뜻한 협동 정신을 북돋운다. 우리의 창의와 협력을 바탕으로 나라가 발전하며, 나라의 융성이 나의 발전의 근본임을 깨달아, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 다하며, 스스로 국가 건설에 참여하고 봉사하는 국민 정신을 드높인다. 반공 민주 정신에 투철한 애국 애족이 우리의 삶의 길이며, 자유 세계의 이상을 실현하는 기반이다. 길이 후손에 물려줄 영광된 통일 조국의 앞날을 내다보며, 신념과 긍지를 지닌 근면한 국민으로서, 민족의 슬기를 모아 줄기찬 노력으로, 새 역사를 창조하자. 1968년 12월 5일 |

건립. 부산로타리클럽 서기 1971.6.30. |

정면엔 부산면세점이 보입니다. 그 오른편에 용탑과 백산 안희제 선생 동상도 있구요.

그 뒤로 부산타워와 팔각정이 보입니다. 정말 넓은 풍경이었어요.

백산상회를 건립했던 백산 안희제 선생의 흉상이 있습니다.

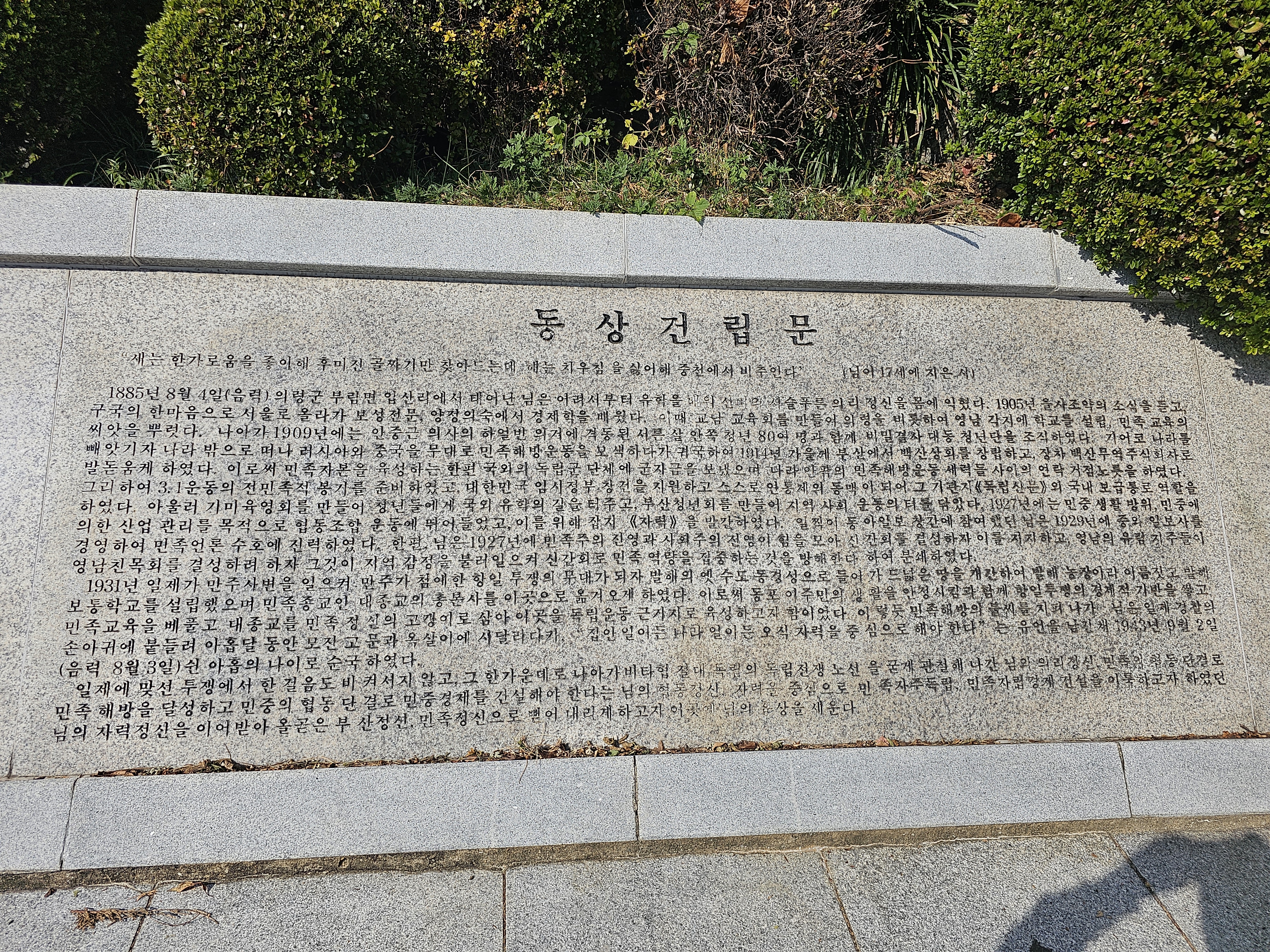

| 동상건립문 |

| "새는 한가로움을 좋아해 후미진 골짜기만 찾아드는데 해는 치우침을 싫어해 중천에서 비추인다 (님이 17세에 지은 시) 1885년 8월 4일(음력) 의령군 부림면 입산리에서 태어난 님은 어려서부터 유학을 배워 선비의 서슬푸른 의리 정신을 몸에 익혔다. 1905년 을사조약의 소식을 듣고 구국의 한마음으로 서울로 올라가 보성전문, 양정의숙에서 경제학을 배웠다. 이때 교남 교육회를 만들어 의령을 비롯하여 영남 각지에 학교를 설립, 민족 교육의 씨앗을 뿌렷다. 나아가 1909년에는 안중근 의사의 하얼빈 의거에 격동된 서른살 안쪽 청년 80여명과 함께 비밀결사 대동 청년단을 조직하였다. 기어코 나라를 빼앗기자 나라 밖으로 떠나 러시아와 중국을 무대로 민족해방운동을 모색하다가 귀국하여 1914년 가을께 부산에서 백산상회를 창립하고, 장차 백산무역주식회사로 발돋움케 하였다. 이로써 민족자본을 육성하는 한편 국외의 독립군 단체에 군자금을 보냈으며 나라 안팎의 민족해방운동 세력들 사이의 연락 거점노릇을 하였다. 그리하여 3.1 운동의 전민족적 봉기를 준비하였고, 대한민국 임시정부 창건을 지원하고 스스로 연통제의 동맥이 되어 그 기관지 <<독립신문>>의 국내 보급통로 역할을 하였다. 아울러 기미육영회를 만들어 청년들에게 국외 유학의 길을 터주고, 부산청년회를 만들어 지역 사회 운동의 터를 닦았다. 1927년에는 민중 생활 방위, 민중에 의한 산업 관리를 목적으로 협동조합 운동에 뛰어들었고, 이를 위해 잡지 <<자력>>을 발간하였다. 일찍이 동아일보 창간에 참여했던 님은 1929년에 중외 일보사를 경영하여 민족언론 수호에 진력하였다. 한편, 님은 1927년에 민족주의 진영과 사회주의 진영이 힘을 모아 신간회를 결성하자 이를 지지하고, 영남의 유림 지주들이 영남친목회를 결성하려 하자 그것이 지역 감정을 불러일으켜 신간회로 민족 역량을 집중하는 것을 방해한다 하여 분쇄하였다. 1931년 일제가 만주사변을 일으켜 만주가 첨예한 항일투쟁의 무대가 되자 발해의 옛 수도 동경성으로 들어가 드넓은 땅을 개간하여 발해 농장이라 이름 짓고 발해 보통학교를 설립했으며 민족종교인 대종교의 총본사를 이곳으로 옮겨오게 하였다. 이로써 동포 이주민의 생활을 안정시킴과 함께 항일투쟁의 경제적 기반을 쌓고 민족교육을 베풀고, 대종교를 민족 정신의 고갱이로 삼아 이곳을 독립운동 근거지로 육성하고자 함이었다. 이렇듯 민족해방의 불씨를 지펴 나가던 님은 일제 경찰의 손아귀에 붙들려 아홉달 동안 모진 고문과 옥살이에 시달리다가 "집안 일이든 나라 일이든 오직 자력을 중심으로 해야 한다" 는 유언을 남긴 채 1943년 9월 2일(음력 8월 3일) 쉰 아홉의 나이로 순국하였다. 일제에 맞선 투쟁에서 한 걸음도 비켜서지 않고, 그 한가운데로 나아가 비타협 절대 독립의 독립전쟁 노선을 굳게 관철해 나간님의 의리정신, 민족의 협동 단결로 민족 해방을 달성하고 민중의 협동 단결로 민중경제를 건설해야 한다는 님의 협동정신, 자력을 중심으로 민족자주독립, 민족자립경제 건설을 이룩하고자 하였던 님의 자력정신을 이어받아 올곧은 부산정신, 민족정신으로 뻗어 내리게 하고자 이곳에 님의 흉상을 세운다. |

부산타워와 팔각정으로 올라가는 길 오른편엔 돌담길과 전통한복체험관이 있습니다~

그 오르막을 올라가면 큰 휴향지에선 쉽게 볼 수 있는 자연보호헌장이 세워져 있습니다. 이곳의 자연보호헌장은 부산중구라이온스클럽에서 세웠어요~

| 비석 정면 |

비석 옆면 | |

| 남부산로타리클럽 창립 30주년 와카야마(和歌山)로타리클럽 창립 50주년 |

기념 | 승리의 나팔 장상만조각연구소 제작 |

| 건립 1988.6.21. | ||

대한민국 남부산로타리클럽 창립 30주년과 일본 와캬야마로타리클럽 창립 50주년을 맞이한 1988년에 장상만조각연구소가 제작한 <승리의 나팔>입니다. 로타리클럽에 따르면 한국전쟁 당시 나라를 지키기 위해 몸 바친 참전용사들의 기상을 알리고 그 넋을 기리기 위해 제작되어 호국보훈의 달인 6월에 건립되었다고 합니다.

해병대 사령부 주둔 기념비도 있습니다.

| 해병대 사령부 (1951.5.20.~1955.3.26.) |

| 민족사상 최대의 수난인 한국전쟁 기간 중 낙동강전선(부산교두보선)에서 풍전등화의 위기에 처했을때, 대한민국 해병대는 인천상륙작전을 위해 남단 제주기지로부터 용악출전하여 1950년 9월 6일에 부산에 도착하였다. 부산에서 인천상륙작전을 감행하여 중앙청에 태극기를 계양함으로써 당시 임시수도 부산의 시민에게 희망과 용기를 갖게 하였다. 인천상륙작전으로 북진의 활로를 개척한 해병대는 원산에 상륙하여 북진을 개시하였고, 원산, 고성, 함흥지구전투를 수행 중 중공군의 불법 개입으로 부산과 진해로 철수하였다. 해병대가 1·4후퇴시 재반격작전을 수행하는 동안 해병대 사령부는 1951년 5월 20일 부산 용두산공원으로 이동하여 1955년 3월 26일까지 만4년여동안 주둔하면서 해병대 후방지휘소의 역할을 수행함으로써 "무적해병", "귀신잡는 해병대"의 전봉을 수립하게 되었다. 해병대 사령부는 부산 용두산에 주둔한 역사를 부산시민과 함께 영원히 기리기 위하여 이곳에 비를 세운다. |

오르막을 오르니 부산타워와 팔각정이 보이네요~

팔각정과 부산타워 앞에는 잠시 앉아서 무언가를 먹을 수도 있는 좌석들이 있습니다. 그 뒤로는 쉼터, 전망대와 여러 스토어, 포토존들이 늘어서 있습니다.

이순신장군상을 가운데 두고, 롯데백화점, 영도 등이 보이는 뷰입니다.

내려와서 이제 뒷편 산책로로 갑니다.

| 용두산 수화예방비(용두산 신위비) |

| 용두산 신위비는 부산의 화재 예방을 위해 1955년에 세운 수화예방비이다. 1953년 1월 국제시장 대화재와 그 해 11월 부산역이 화마에 휩싸이고, 1954년 12월에는 용두산 피란민촌이 대화재로 많은 이재민을 내면서 용두산이 불타는 것을 목격한 당시 경상남도지사와 부산시장은 수신인 용의 힘을 빌려서라도 화재를 막고 싶었다. 이런 간절한 염원으로 1955년 정월 대보름에 화재예방비를 세웠다. 화재예방을 위해 건립된 '용두산 신위비'를 중심으로 우측 5m 간격으로 우측에 화재예방 기념비 건립을 기념하는 '기도대회 낙화령모비'와 맨 오른쪽에 안중근, 민영환, 이준 열사의 이름이 새겨진 '충신보국비'가 있다. '용두산 신위비' 왼쪽에는 수화예방비를 세운 부산수화기도회 단체장인 '문기홍의 영모비' 총 4기의 비석이 있다. |

포장된 구간에서 오른쪽 끝엔 용두산신위단 설립기도대회비가 있으며, 그 왼쪽에 용두산신위비가 있습니다.

그 외 2기의 비석도 있어요.

이렇게 비석군은 끝납니다.

산책로를 따라 쭉 걸어내려오면 어느새 정수사에 다다릅니다.

1956년에 이곳에 세워진 호국도량 용두산 정수사의 입구 모습입니다.

| 정수사(正修寺) 안내 |

| 용두산의 옛 이름은 부산(釜山, 가마솥뫼)이다. 산의 모양이 가마솥같이 생겼다하여 이름 지어졌는데 바로 이곳에서 현재의 부산이라는 지명이 유래되었다고 전해진다. 한국전쟁이 끝난 다음해인 1954년 용두동 일대에 큰 화재가 일어나 피난민들의 안식처인 판자촌이 전소되고 점차 우범지역으로 변해갔다. 이렇게 용두산 일대가 황폐화되어 가는 것을 안타까워한 불자들이 당시 범어사 조실(祖室)이셨던 동산(東山)스님의 가르침에 따라 1956년(병신년) 관세음보살님을 모신 사찰을 이곳에 창건하게 되었다. 정수사(正修寺)는 부처님 가르침[正法]을 바르게 닦고(修) 남모르게 실천(行)하는 도량이라는 뜻을 담아서 우리 시대의 부처 성철(性徹, 1912~1993)스님이 지어준 이름이다. 이곳은 광복이후 나라와 겨레를 위하여 싸우다 돌아가신 부산·경남 출신의 무연고경찰영령 89위의 위패를 봉안하고 있는 호국도량이기도 하다. 또한 30여개의 봉사단체와 자원봉사자들의 순전한 보시와 봉사활동을 통해 일년 365일 하루도 쉬지 않고 무료급식소 '기쁨의 집'이 운영되고 있다. 정수사는 성철스님의 가르침인 삼천배·능엄주·아비라기도로써 수행하고 있으며, 투철한 신심과 원력으로 부처님 정법을 펴고자 부단히 정진하고 있는 청정도량이다. 부산시민과 애환과 역사를 함께한 정수사는 오전 4시부터 오후 8시까지 누구든지 자유롭게 참배할 수 있도록 개방되어 있으며 언제나 모든 방문객을 편안하게 맞이하고 있다. |

| 자기를 바로 봅시다. 남을 위해 기도합시다. 남모르게 남을 도웁시다. - 성철스님의 법어중에서 |

| 대한불교조계종 아비라기도도량 용두산 정수사 |

절 입구에서 용두산공원 입구쪽으로 돌아갑니다.

조선시대부터 일제강점기와 한국전쟁기를 거쳐 현대까지 다양한 이야기를 담고 있는 부산 용두산공원은 부산의 영원한 공원 중 하나로 남게 될 겁니다.

'어원과 표로 보는 역사 시리즈 > 어원과 표로 보는 한국사, 한국문화' 카테고리의 다른 글

| 경사스런 큰 연회를 베풀던 서울 경복궁 경회루 (0) | 2024.12.31 |

|---|---|

| 1950년대 이승만 정부 시절 지어진 경회루 뒷 경복궁 하향정 (0) | 2024.12.31 |

| 가을(서쪽)을 맞이하는 경복궁 서문, 경복궁 영추문 (0) | 2024.12.30 |

| 경회루 앞에서 바람을 관측하던 경복궁 풍기대 (0) | 2024.12.30 |

| 덕수장씨족보에 소개된 덕수 장씨와 관련된 장소들 (1) | 2024.12.30 |