| 한문 강의 시간에 배웠던 내용 중 헷갈리는 것들을 간단히 정리해보고자 한다. 이제부터 각 한자의 풀이는 사진으로 대체한다. |

1. 位

| 位 | ||

| 훈 | 자리 | 임하다 |

| 음 | 위 | 리 |

'자리, 위치'를 뜻하는 位[위/리]는 '사람'을 표현한 人(사람 인)과 '사람이 팔을 벌린채 서 있는 모습'을 표현한 立(설 립)이 결합한 글자로, '사람이 팔을 벌리고 서 있는 '자리''라는 뜻에서 지금의 '자리, 지위, 직위'라는 뜻으로 확대되었다.

2. 團

| 團 | |||

| 훈 | 둥글다 | 경단 | 수레 |

| 음 | 단 | 천 | |

'둥글다, 모이다, 집단'이라는 뜻의 團[단/천]은 '테두리'를 뜻하는 囗(에운담 위)와 '실을 감는 방추를 손으로 돌리는 모습'을 표현한 專(오로지 전)이 결합한 글자로, '방추를 손으로 돌려 실을 둥글게 감는 상황'을 표시했다. 여기서 '둥글다'라는 뜻이 나왔고, 이 뜻은 '사람이 둥글게 모여 뭉치는 곳=>단체, 집단'으로 확대되었다.

3. 複製

| 複 | 製 |

||

| 훈 | 겹치다 | 짓다 | |

| 음 | 복 | 부 | 제 |

직역하면 '겹쳐 지음'이라는 뜻의 複製[복제]는 그대로 본떠서 만듦이라는 뜻이다.

複[복/부]는 '옷'을 뜻하는 衣(옷 의)와 '성을 나왔다가 되돌아가는 모습->돌아가다, 중복되다'라는 뜻의 复(돌아갈 복)이 합쳐진 글자로, 원래 '옷을 겹쳐 입다'라는 뜻을 표시했다가 단순히 '겹치다, 거듭되다'라는 뜻으로 쓰이게 되었다.

製[제]는 '옷'을 뜻하는 衣(옷 의)와 '나뭇가지를 칼로 다듬는 모습'을 표현한 制(억제할 제)가 합쳐진 글자로, 원래 '옷을 만들기 위해 가위질을 한다'는 뜻이었다가 '짓다, 만들다, 제작한다'라는 뜻으로 변하게 되었다.

4. 功

| 功 | |

| 훈 | 공 |

| 음 | 공 |

功[공]은 '달구(땅을 다지는 도구)'를 표현한 工(장인 공)과 '힘'을 뜻하는 力(힘 력)이 합쳐진 글자로, 원래는 '달구를 들고 땅을 단단하게 다져 성벽이나 둑을 쌓기 위해 힘을 쓰다'라는 뜻을 표현했다가, '나랏일(치성, 치수, 전쟁)에 힘써 준다=>공로, 업적, (국가적) 사업'이라는 뜻으로 확대되었다.

5. 優

| 優 | ||

| 훈 | 넉넉하다 | 뛰어나다 |

| 음 | 우 | |

優[우]는 '사람'을 뜻하는 人(사람 인)과 '근심 걱정을 하다'라는 뜻의 憂(근심할 우)가 합쳐진 글자로, 처음엔 '사람이 근심 걱정을 하며 느릿하게 걸어가다'라는 뜻으로 쓰였지만, '느릿하게 걸어가다'라는 뜻이 강조되며 '사람이 삶이 넉넉해져 여유로워져 넉넉하게 걸어가게 되다'라는 뜻으로 쓰이면서 '넉넉하다, 뛰어나다'라는 뜻으로 확대되었다.

6. 創造

| 創 | 造 | ||

| 훈 | 비롯하다 | 다치다 | 짓다 |

| 음 | 창 | 조 | |

'비롯해 지음'이라는 뜻의 創造[창조]는 '(신 등이) 처음으로 (우주 만물 혹은 대상을) 만들거나 지음'이라는 뜻이다.

創[창]은 '상처를 내다'라는 뜻과 [창]이라는 발음을 나타내는 倉(곳집 창)과 '칼'을 나타내는 刀(칼 도)가 합쳐진 글자로, '칼로 상처를 내다'라는 뜻이었다가, '상처가 난 것은 처음 칼을 잡았기 때문'이라는 인식으로 인해 '비롯하다, 시작하다'라는 뜻으로 바뀌었다.

造[조]는 '쉬엄쉬엄 가다'라는 뜻의 辶(쉬엄쉬엄 갈 착)과 '신에게 기도해 아뢰는 일'과 [고]라는 발음을 빌려준 告(알릴 고)가 합쳐진 글자로, 원래는 '신 앞에 나아가 아뢰는 일, (신 앞에 나아가) 자리에 앉다, (신 앞에 나아가) 배를 만들다'라는 뜻이었으나, 글자가 변형되고 뜻이 바뀌면서 지금은 '만들다, 짓다'라는 뜻이 되었다.

7. 繁榮

| 繁 | 榮 | |||

| 훈 | 번성하다 | 뱃대끈 | 희다 | 영화/꽃 |

| 음 | 번 | 반 | 파 | 영 |

繁榮[번영]은 '번성하고 영화롭게 됨'이라는 뜻이다.

繁[번]은 원래 금문에서 '비녀를 꽂고 있는 여자'를 뜻하는 每(매양 매)와 '큰 실타래'를 뜻하는 糸(실 사)가 합쳐져 '큰 실타래를 안고 있는 비녀를 꽂은(결혼한) 여자'를 뜻하는 글자였는데, '실타래가 매우 많고 무성하다'라는 뜻에서 '무성하다, 많다'라는 뜻이 되었다.

榮[영]은 '등불'을 뜻하면서 [형]이라는 음을 빌려준 熒[형]과 '나무'를 뜻하는 木[목]이 합쳐진 글자 혹은 冖(덮을 멱)과 火(불 화)가 합쳐진 자형에 木(나무 목)이 붙은 글자인데, 금문에서는 2개의 횃불만 그려져 있는 글자였다. 즉, '2개의 횃불로 밝아졌다->사람이 밝아 보이게 돕는 것->영예, 명예'로 뜻이 바뀌었다.

8. 特徵

| 特 | 徵 | |||

| 훈 | 특별하다 | 수컷 | 부르다 | 음률명 |

| 음 | 특 | 징 | 치 | |

特徵[특징]은 다른 것에 비겨서 특별하게(特) 눈에 뜨이는 점을 뜻한다. 군주제의 궁정에서는 벼슬을 시키려고 임금이 특별히(特) 부름(徵)이라는 뜻으로 사용되었다.

特[특]은 '소'를 뜻하는 牛(소 우)와 '관청'을 뜻했던 寺(절 사)가 합친 글자로, 원래는 '수소=>관청에서 제사를 지낼 때 준비한 수소'를 표현했다. 그러다 그런 수소는 특별한 수소라고 여겨 '특별하다'라는 뜻을 갖게 되었다.

9. 愼

| 愼 | ||

| 훈 | 삼가다 | 지명 |

| 음 | 신 | 진 |

愼[신/진]은 心(마음 심)과 '신에게 바칠 음식을 정성스럽고 담는 모습'을 표현한 眞(참 진)이 결합한 글자로, '마음으로 조심스럽게 신에게 제물을 바친다'는 의미로 쓰였다가 '삼가다, 근신하다'라는 뜻으로 쓰이게 되었다.

10. 限

| 限 | ||

| 훈 | 한하다 | |

| 음 | 한 | |

限[한]은 阜(언덕 부)와 '허리를 굽힌 채 바닥을 내려다 보고 있는 사람'을 표현한 艮(어긋날 간)이 결합한 글자로, '무언가를 보기 위해 뒤를 돌았으나 언덕에 가로막혀 시선에 한계가 생긴 상황'을 표현했고, 이는 곧 '한정되다, 한하다, 한계'라는 뜻이 되었다.

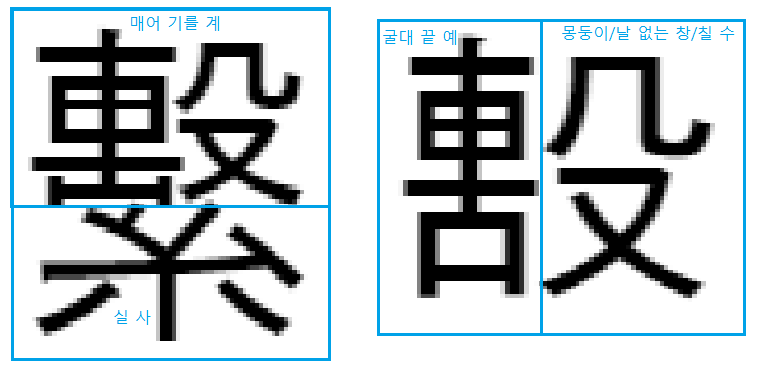

11. 連繫

| 連 | 繫 | ||||

| 훈 | 잇닿다 | 거만하다 | 손숫물 | 산명 | 매다(fasten) |

| 음 | 련 | 란 | 계 | ||

連繫[연계]는 '이어서(連) 매는(繫) 일, 관련하여 관계를 맺는 것'을 말한다.

連[련/란]은 辶(쉬엄쉬엄 갈 착)과 車(수레 거)가 결합한 글자로, '길 위로 수레가 다니는 모습'을 표현한 글자다. 원래는 '인력거'를 뜻했는데, '인력거가 연이어 다니는 모습=>잇닿다, 연속하다'로 뜻이 확대되었다.

繫[계]는 '실, 끈'을 뜻하는 糸(실 사)와 '(소나 돼지를) 매어 기르다'라는 뜻의 毄(매어기를 계)가 합쳐진 글자로, '끈으로 묶어놓는다'는 의미에서 '매다, 묶다'라는 뜻이 되었다.

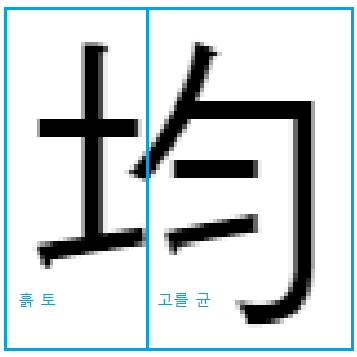

12. 均

| 均 | |||

| 훈 | 고르다 | 운(韻) | 따르다 |

| 음 | 균 | 운 | 연 |

均[균/운/연]은 흙 토(土)와 勻(고를 균)이 합쳐진 글자로, '땅이 고르다'라는 뜻이다. 여기서 '고르다, 균등하다'라는 뜻이 되었다.

'언어 > 한문(일부 중국어, 일본어 포함 가능)' 카테고리의 다른 글

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 7 (0) | 2022.11.19 |

|---|---|

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 6 (0) | 2022.11.10 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 5 (2) | 2022.11.02 |

| 한문 정리 - 헷갈리는 한자들 정리 5 (0) | 2022.10.31 |

| 한문 정리 - 배운 사자성어 및 한자 정리 4 (0) | 2022.10.29 |