처음에는 부산포 개항(1407)에 대한 이야기를 시작으로, 임진왜란 이후의 두모포왜관(1607~1678)에 대한 이야기, 그리고 잠시 있었던 우리나라 최초의 세관 두모진해관(1878)에 대한 이야기를 볼 수 있습니다.

| 부산포 개항 (The opeing of Busanpo, 1407) |

두모포 왜관 (Dumopo Waegwan, 1607~1678) |

| 최초의 왜관 부산포와 제포 | 두모포 왜관 설치로 무역의 활성화 |

| 태종 7년(1407년)에 일본상선이 조선의 각 포구를 마음대로 드나듦으로, 처음으로 그 선박이 드나들 수 있는 곳을 부산포와 제포로 한정하였다. 이곳에 왜리(倭里)와 왜관(倭館)이 형성되었다. | 1607년(선조 40) 부산 수정동 부근의 두모포에 왜관이 설치되고 양국 간에 국교가 정상화되자 왜관에는 쓰시마섬인과 일본인이 상주하게 되고 일본 상인들의 출입과 접촉이 많아졌다. |

| * 실제 두모포왜관은 1607년부터 1678년까지 존재하였는데, 안내판에는 1407~1592라고 적혀있음 | |

| 부산포 해전 (Battle of Busan, 1592*) |

조선통신사 (Joseon delegation, 1607~1811**) |

| 부산포해전 | 한·일간 평화를 위한 국가 사절단 |

| 이순신은 임진왜란 당시 부산포에서 큰 승리를 거두면서 남해안과 제해권을 완전히 장악하였다.(1592.10.) 1597년 삼도수군통제사에 복직한 뒤 원균의 칠천량해전 패전 이후 남은 13척으로 명량해전에서 큰 승리를 거둔다. |

조선에서 일본으로 파견된 사절을 조선통신사라고 한다. 조선통신사는 교류와 신뢰를 기반으로 한 조선과 일본의 평화와 선린우호의 상징이 되었다. |

| * 실제 부산포해전은 1592년에 일어났는데, 안내판에는 1592~1598의 임진왜란의 연표가 표기됨 ** 실제 후기조선통신사는 1607년부터 1811년까지 12차례 파견되었는데 안내판에는 1609년부터 시작한 것으로 표기됨 |

|

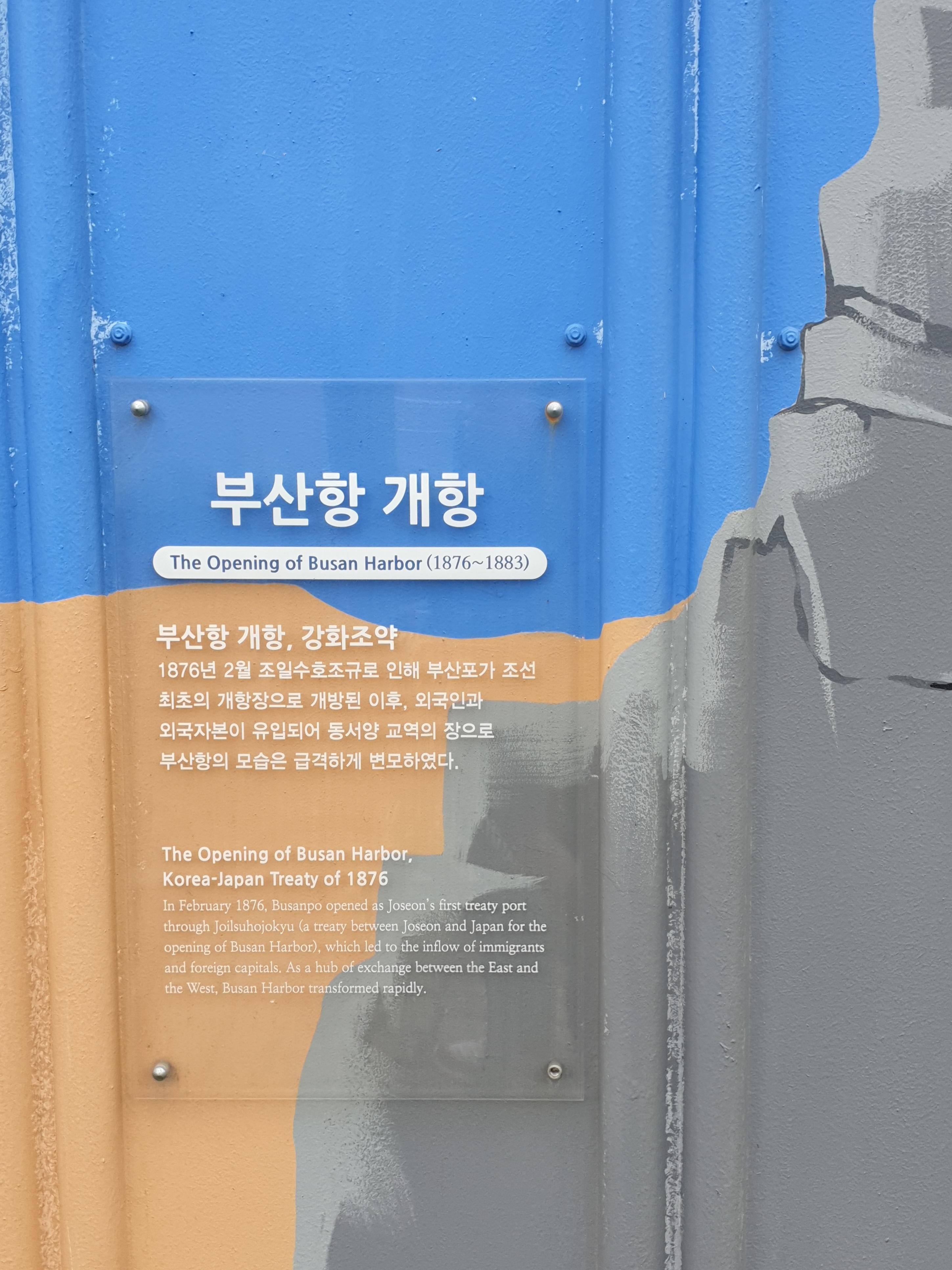

왜관이 일본과의 무역이 중심이던 시기가 지고, 1876년 <조일수호조규> 등을 통해 같은 해 부산항이 개항됩니다. 잠시 두모진해관(1878)이 있었다가 부산해관(1883~1907)이 등장하며 부산항으로 들어오는 수출입품에 대한 관세 업무를 원활하게 진행됩니다.

| 부산항 개항 (The Opening of Busan Harbor, 1876*) |

| 부산항 개항, 강화조약 |

| 1876년 2월 <조일수호조규>로 인해 부산포가 조선 최초의 개항장으로 개방된 이후, 외국인과 외국자본이 유입되어 동서양 교역의 장으로 부산항의 모습은 급격하게 변모하였다. |

| * 안내판에는 3대 항구(부산항, 원산항, 인천항)의 순차적 개항 시기인 1876~1883이라고 표기됨 |

1879년부터 1901년의 해관풍경 모습도 볼 수 있었어요.

| 해관ㅇㅇ | ㅇㅇㅇㅇ |

| 관세 행정사무 담당했던 해관 | 바다를 메워 조성한 북항의 모습 |

| 개항과 더불어 외국과의 근대적 무역관계가 형성되자 부산·인천·원산 등 세 곳의 개항장에 설치한 것으로, 외국인을 고용해 수출입 화물에 대한 관세행정 사무를 위임하였다. | 1기 북빈 매축을 시작으로 부산진을 중심으로 하는 2·3기 축항공사를 항구를 중심으로 하는 철도와 도로와 같은 근대적인 기반시설의 개통과 건립으로 근대적인 도시의 형태를 갖추게 된다. |

1903년 부산항과 부산의 시가지 일대를 그린 <부산항시가급부근지도(釜山港市街及附近地圖)>도 볼 수 있습니다.

| 북빈 매축공사 (Bukbin reclamation work, 1902~1905*) |

| 북빈 매축공사 1기 축항공사 (1902~1905) |

| 개항 후 부산으로 이주한 일본인들은 해마다 급증하였다. 하지만 거류지 공간만으로 일본인들을 수용할 수 없어, 대청동, 부평동, 보수동, 대신동, 부산진 방면으로 거류지 확대를 위해 매립이 추진되었다. |

| * 제1기 북빈 매축공사가 1902년부터 1905년까지였으며, 제2기 북빈 매축공사가 1907년부터 1908년까지로, 북빈 매축공사는 대략 '1902~1908'이라고 볼 수 있다. 위 연표는 1기 매축공사 시기이다. |

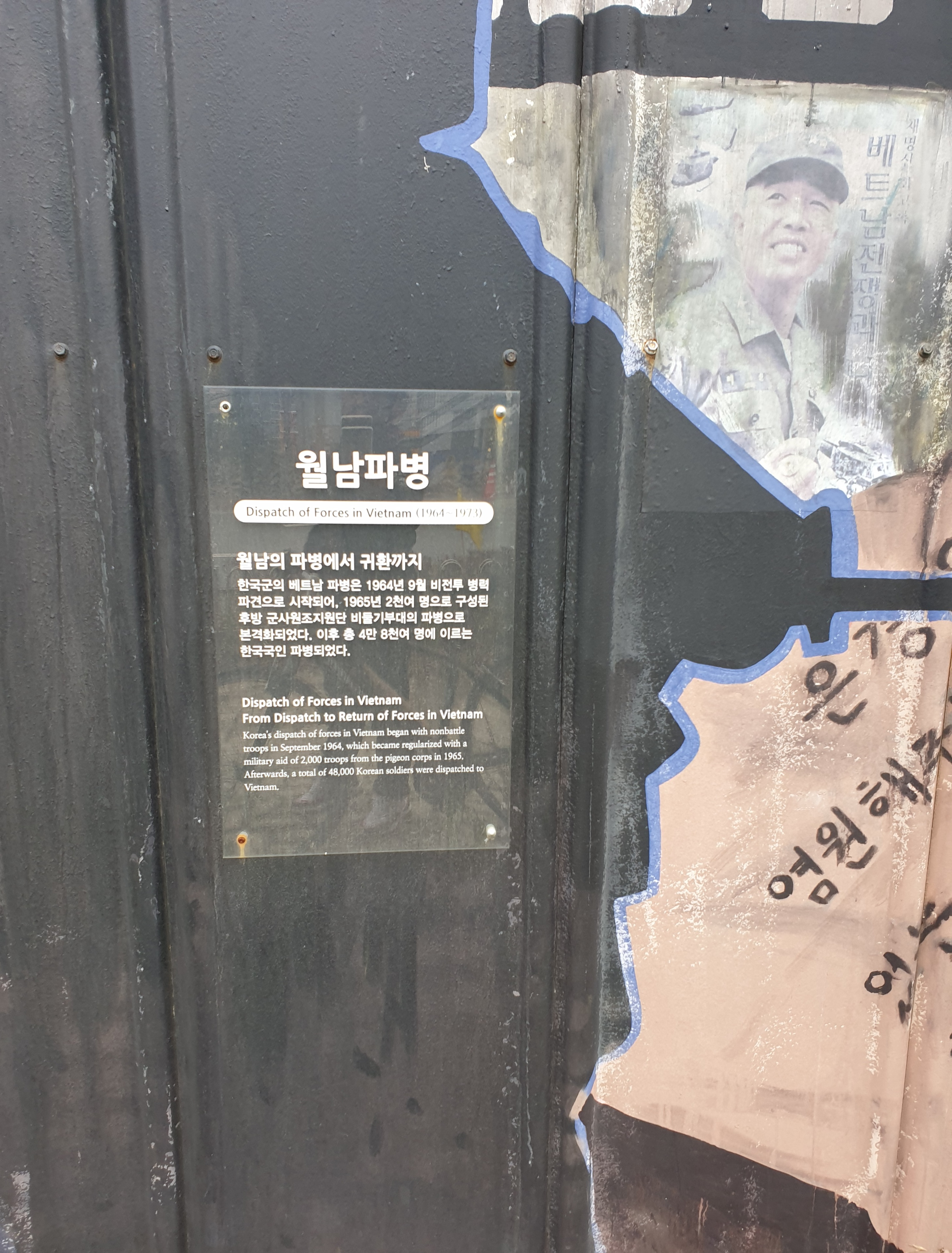

이후 월남파병부터 부산항구제에 대한 현대사의 한 폭을 읽어볼 수 있죠.

| 월남파병 (Dispatch of Forces in Vietnam, 1964~1973) |

부산항구제 (Busan harbor festival, 1965~1975) |

| 월남의 파병에서 귀환까지 | 정박중인 배들의 고동소리로 시작했던 부산항구제 |

| 한국군의 베트남 파병은 1964년 9월 비전투 병력 파견으로 시작되어, 1965년 2천여 명으로 구성된 후방 군사원조지원단 비둘기부대의 파병으로 본격화되었다. 이후 총 4만 8천여 명에 이르는 한국군인이 파병되었다. | 6.25 전쟁 휴전 이후 전쟁으로 황폐해진 나라의 재건과 현대화의 물결과 같은 역사의 현장 속에서 정박중인 배들이 울리는 고동과 함께 시작했던 제1회 부산항구제가 열렸다. |

밀수왕 이정기와 그를 검거하려 했던 과정도 볼 수 있죠.

항구의 특성 상 당시 그런 문제들이 많았음을 짐작할 수 있는 이야기였습니다.

| 부산항 사건사고 (Incidents at Busan harbor, 1960~1975) |

| 밀수꾼과의 전쟁 선포 |

| 밀수왕 이정기는 시대적 변혁기에 휘말리며 위기를 맞는다. 1961년 5·16군사혁명이 일어나자 대대적인 밀수꾼에 대한 검거선풍이 불었던 것이다. 그 해 9월, 야밤을 틈타 대마도에 상륙했으나 출입국관리위반으로 붙잡혔다. 밀수선에는 (당시) 시가 400만원 상당의 밀수품이 실려 있었다. |

그런 한편, 그런 부산에서도 르네상스가 꽃피고, 다양한 예술가들이 등장하기도 했습니다.

| 부산 르네상스 (Busan Renaissance, 1945~1975) |

부산의 아티스트 (Proud artists of Busan) |

| 개방적이고 다양성을 지닌 문화·예술인의 피난처 | 자랑스러운 부산의 아티스트 |

| 해방과 6·25전쟁을 거치면서 부산의 문화·예술은 개방적이고 다양성을 가진 성향이 나타난다. 특히 6·25전쟁으로 부산은 많은 문화 예술인의 피난처가 되어 문화·예술의 르네상스를 맞이하게 되었다. |

천재화가 이중섭, 기타리스트 배영식, 시인 김종해, 희곡작가 이주홍, 동양화가 이석우, 박생광, 서양화가 임용구, 양달석, 김구림, 김종근, 조작가 권달술, 김청정.... 등의 많은 문화·예술인을 배출하였다. |

또한 경제개발 5개년 4차 계획(1977~1981)에 따라 부산은 대번영을 이루게 됩니다.

| 부산 번영 (Prosperity of Busan, 1974~1980) |

| 육상에서 항공까지 물류도시 부산의 번역 |

| 1976년 부산항 개항 100주년을 기념하여 부산대교는 1980년 1월 30일에 완공된다. 경제개발 5개년 4차 계획단계로 개통된 남해고속도로, 김해공항, 경부선 개통, 부산타워 등 개통과 준공으로 부산은 국제적인 물류도시로써의 번영을 이루게 된다. |

다양한 기념비적인 입항도 있었고, 컨테이너 입항과 하역으로 국제물류도시로 우뚝 서게 되었죠.

| 입항 스토리 (The story of port entry, 1980~) |

컨테이너 입항·하역 (Cargo workings of containers ad dock, 1982~1992) |

| 역사적 사건의 기념비적인 입항 | 컨테이너 입항과 하역까지 국제물류도시 부산 |

| 세계 최대의 호화 유람선 퀸엘리자베스2호(Queen Elizabeth 2)가 1982년 3월 10일 오전 10시 부산항에 입항했을 뿐만 아니라 올림픽 참가를 위해 1988년에 소련의 여객선 '미하일 숄로호프'(лайнере «Михаил Шолохов»)이 올림픽선수를 태우고 부산에 입항했고, 2000년 5월 2일엔 네덜란드 순항함대가 처음으로 한국을 방문하기도 했다. | 6·25 전쟁 당시 미군 군수물자 수송지로 이용되던 부산항 북항 제8부두는 특수화물 전용부두로 준공되고 항만 설비를 확대하였다. 이렇게 조성된 부두시설을 이용하여 컨테이너의 하역이 이루어졌다. 우리나라 최초 새우잡이어선 '남북호'의 출할도 이 시기였다. |

이곳은 2020년 당시 북항재개발 가설울타리에 붙어 있던 내용들입니다. 이제는 보지 못하겠지만, 이렇게 기록으로 남겨 부산에 대해 좀 더 알 수 있는 시간이 되었으면 합니다.

'어원과 표로 보는 역사 시리즈 > 어원과 표로 보는 한국사, 한국문화' 카테고리의 다른 글

| 경회루 앞에서 바람을 관측하던 경복궁 풍기대 (0) | 2024.12.30 |

|---|---|

| 덕수장씨족보에 소개된 덕수 장씨와 관련된 장소들 (1) | 2024.12.30 |

| 100억원 큐브를 보관 중인 한국은행 부산본부 화폐전시실 (0) | 2024.12.30 |

| 짧지만 경부고속도로를 연결하는 첫번째 다리, 선동교 (0) | 2024.12.30 |

| 2025년 소망기원 윤산 새해 해맞이 기원제 개최 예정 (2) | 2024.12.28 |